| 작품설명 |

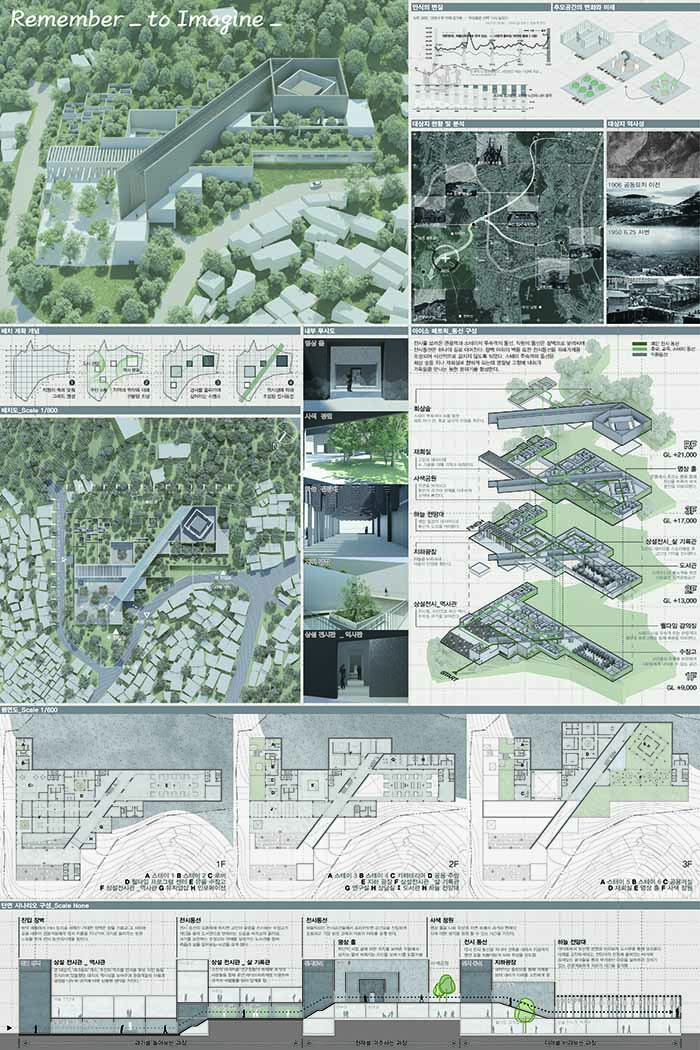

[부산 아미동 비석마을]

부산은 현재 6대 광역시 중 첫 번째로 초고령화 사회에 진입하며 '노인과 바다' 라는 이야기는 더욱 극화 될 것으로 보인다. 비석 마을은 부산의 근 현대 역사를 보여주는 요소들을 이어주는 곳으로 감천 문화 마을과 함께 관광 코스로 이용된다.

부산항이 개항되면서 일본인들은 중구와 서구를 중심으로 정착했고, 복병산에 있던 일본인 공동 묘지는 1906년 아미동으로 확장 이전 되었다. 1945년 일본의 패망 후 일본인들은 급히 귀국했고, 수백 여기의 무덤은 방치되었다. 1950년 6.25사변 발발 이후 피난민들이 부산에 몰려들었고, 판자와 비석을 활용해 집을 짓고 정착하면서 주거지로 변모했다.

피난 시절의 판잣집은 1채 밖에 남지 않았지만, 비석은 여전히 곳곳에 남아 있으며, 가스통, 수돗가 등 주민들의 삶의 흔적 또한 남아있다. 비석 마을은 관광지로서의 역할과 주민들의 주거지 역할을 이어가고 있지만, 경사와 관광객들의 소음으로 한국에서 세 번째로 빈집이 많은 동이 되었고 죽음을 위한 장소에서 삶을 위해 바뀐 장소의 성격 또한 변질되고 있다.

[미래형 추모 공간의 프로토 타입]

2025년 산분장이 합법화되며 추모를 위한 공간을 잃은 사람들을 포함해 장례식 이후에도 찾아 갈 수 있는 장소성을 마련해주며 고인의 텍스트, 음성, 영상을 통해 AI를 이용하는 추모 시설의 프로토 타입으로서 유가족 케어 공간, 고인의 기억을 담을 수 있는 공간을 마련한다.

편히 올 수 있는 곳에서 여생과 죽음에 대해 고민해 보고, 전문가와 상담하거나 사람들과 소통하며 안정을 찾는 힐링 프로그램을 통해 내면의 성장을 경험하고 삶과 통찰을 나누는 장이 되어 회복을 기대하며 깨달음을 얻을 수 있지 않을까.

기피 시설에 속해 있는 추모 시설을 선호 시설이 되도록 주민이 즐길 수 있는 공공시설을 함께 설립하며 연속적 시퀀스를 만들어 공적, 사적 공간으로 위계를 조정하며, 연결되는 동선으로 흘러가고 머무르면서 다각적 만남을 이끌어 내고자 한다.

[대상지를 읽은 방법]

공동 묘지 비석들 위의 판잣집들은 일정한 모듈처럼 나타났었고 그 형상을 따라 정사각형 그리드를 조성하였다. 현재 대상지는 관광지로서의 역할을 하기에 주변 관광 자원이 연결되어 있었고 다양한 이벤트와 엮일 수 있게 프로그램들을 배치하였으며, 대지 경계선 안에 북사면으로 35m의 등고가 올라가게 되는데 도로에서 떨어질 수록 프라이빗해지기에 경사를 올라갈 수록 깊어지는 시퀀스를 연결하였다. 일제 강점기 시절 공동 묘지의 비석들은 북향으로 북쪽의 아미산을 바라보고 있었다. 대상지와 본인의 과거를 되돌아보는 전시 동선 또한 북향으로 두어 역사성을 띈다.

[움직임과 사색의 연계성]

전시를 보러 온 관광객과 스테이의 투숙객, 직원의 동선은 주로 장벽으로 분리되며 전시 동선은 하나의 길로 이어진다. 장벽 이외의 벽들 또한 전시 동선을 피해 가게끔 조성되어 시선 적으로 겹치지 않도록 되었다. 스테이 투숙객의 동선은 회상 숲을 지나 재회 실로 향하게 되는데 명절날 고향에 내려가 가족들을 만나는 듯한 분위기를 형성한다.

전시동선은 과거를 돌아보는 과정, 현재를 마주하는 과정, 미래를 바라보는 과정으로 3가지 단계로 구성되었다.

첫 번째로 비석 마을의 역사를 보여주는 전시관으로서 관광객들의 유입을 끌어당기며 삶 기록관을 통해 고인들의 데이터를 전시해 과거의 사람들이 잊혀지지 않게 끔 하며 과거의 본인을 되돌아본다.

명상 홀에서는 피난지 시절 삶에 대한 의지를 보여준 우물에서 넘치는 물에 비춰지는 본인을 마주하며 현재의 나를 정돈하게 되며 사색 정원으로 넘어가 도심 속 자연 속에서 생각을 정리하는 시간을 갖는다.

지하 광장에서는 경사로를 통해 내려가는데, 아래를 내려다 보며 여생을 고민하게 되며 하늘 전망대에서는 부산항 방향을 바라보며 도시 뷰를 통해 앞으로의 미래를 생각하며 천장에 붙어있는 비석에 쓰여있는 글귀를 통해 무거웠던 마음을 덜어주며 치유의 시간을 갖게 한다.

|

| 지도교수 작품평 |

[과거의 희망을 통해 내일을 살아가는 문화공간]

우리 사회는 OECD 국가 중에서도 가장 높은 자살률을 기록하고 있으며, 2022년 기준 자살자는 1만 2,906명, 인구 10만 명당 25.2명에 달한다. 이러한 현실은 생명 존중의 가치가 심각하게 훼손된 시대적 상황을 보여준다. 따라서 건축이 단순히 물리적 공간을 넘어 생명과 죽음을 성찰하는 매개체가 될 필요가 있다.

본 작품은 바로 그 지점에서 의미를 지닌다. 대지는 과거 일제강점기 공동묘지였으나, 현재는 ‘비석마을’로 불리며 새로운 삶의 터전으로 변모하였다. 죽음의 기억 위에 삶을 이어가는 이 장소성은 생명의 소중함을 역사적으로 증언하고 있다.

이 땅을 단순한 추모의 장이 아니라, 과거 사람들이 꿈꾸었던 내일을 전시하고 체험할 수 있는 문화공간으로 재해석하였다. 공간은 추모와 전시, 그리고 자기 성찰을 결합하여 방문자가 새로운 ‘나’를 발견할 수 있는 장치가 된다. 특히 혐오시설로 인식될 수 있는 추모공간을 공감과 치유의 문화적 장으로 전환시킨 점은 중요한 성과이다. 이는 죽음에 무감각해진 시대에 인간 회복과 생명 존중을 건축적으로 구현한 의미 있는 제안으로 평가된다.

|