| 수상 |

우수상

|

| 출품자 |

김소영

|

| 소속대학 |

이화여자대학교 일반대학원 건축설계 전공 1년

|

| 설계개요 |

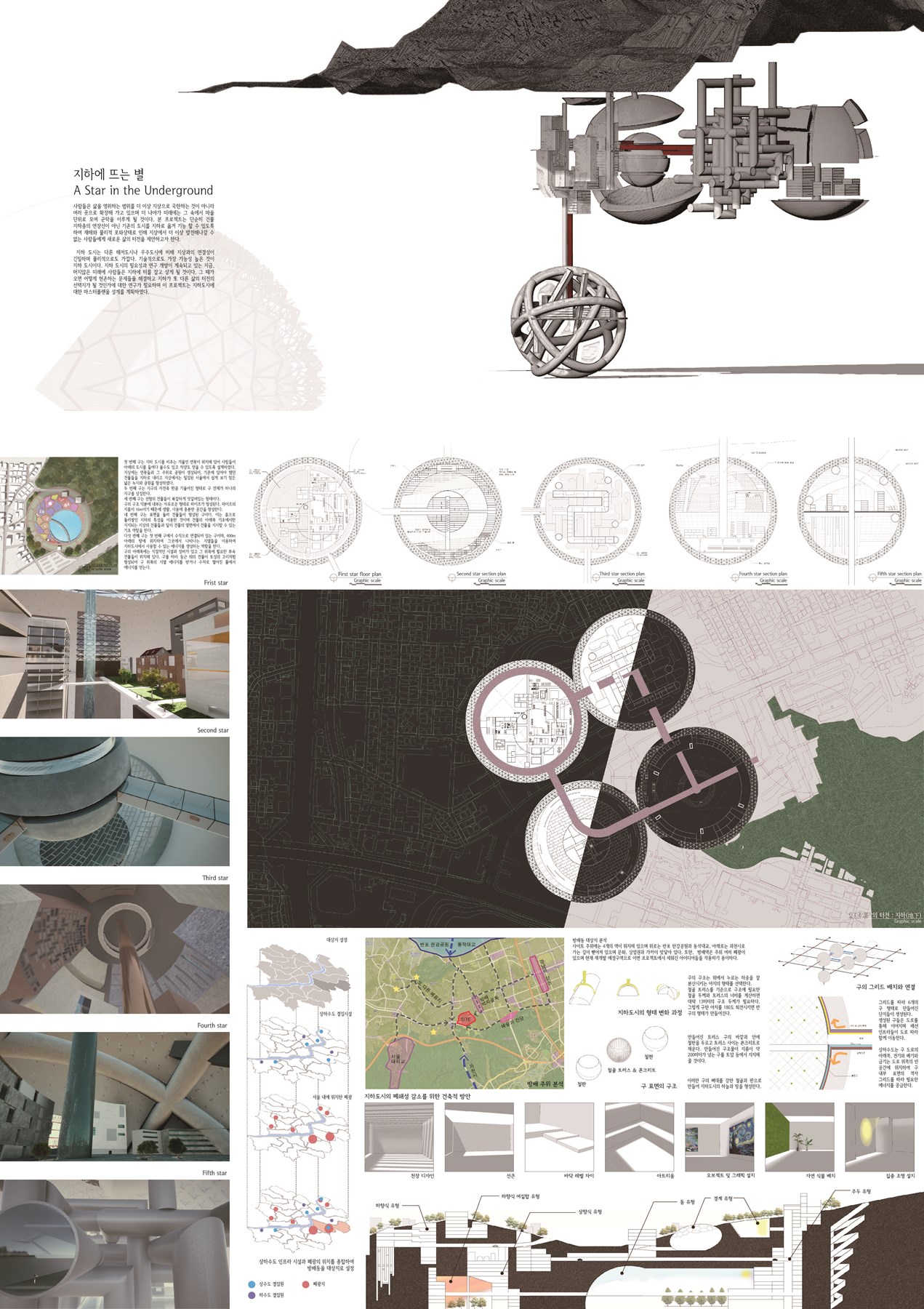

본 작품은 방배 13, 15 재개발 예정 구역의 지하에 위치해 있으며 지름 252m의 구들이 그리드 망으로 연결되어 완전하게 지하에 묻혀있거나 일부 지상으로 올라와 있는 형태이다. 구 하나당 최대 면적은 대략 51,000m²이며 하나의 구는 단지, 마을로서 기능하여 다양한 용도의 건물들을 품을 수 있고 나아가 지하라는 장점을 이용한 설계를 진행하였다.

땅과 접하여 대부분의 토압과 하중을 견디는 구의 외부 구조는 대략 13m 두께의 철판, 철골 트러스&콘크리트로 이루어져있으며 구의 내부에는 다양한 구조를 가진 건물들이 위치한다.

각 구와 구의 연결을 통해 지하 도시를 순환하는 대중교통을 가동한다. 이 구들은 그리드 배치의 접점에 해당하며 점과 점의 연결을 도로로 이용한다. 또한, 그리드의 확장가능성을 통해 이번 설계와 더불어 무한히 확장가능하며, 어디에든 위치할 수 있다.

|

| 작품설명 |

사람들은 삶을 영위하는 범위를 더 이상 지상으로 국한하는 것이 아니라 여러 곳으로 확장해 가고 있으며 더 나아가 미래에는 그 속에서 마을 단위로 모여 군락을 이루게 될 것이다. 본 프로젝트는 단순히 건물 지하층의 연장선이 아닌 기존의 도시를 지하로 옮겨 기능 할 수 있도록 하여 재해와 물리적 포화상태로 인해 지상에서 더 이상 발전해나갈 수 없는 사람들에게 지상 이외의 새로운 삶의 터전을 제안하고자 한다.

해저 도시, 우주 도시 등. 인간은 대지 이외의 장소로 삶의 터전을 넓혀 가고 있다. 앞서 언급한 환경적인 이유나 기술의 발전을 이유로 들어 새로운 장소에 건물을 건설해가고 있으며 지상 이외의 도시들은 소설이나 영화 등의 매체에서 여러 형태로 그려져 왔다. 하지만 그 중 땅 속 지하 도시는 다른 곳들과 조금 결을 달리한다. 지하도시는 종종 감옥처럼 추방된 사람들의 장소, 음습하거나 빛이 전혀 들어오지 않는 환경으로 묘사된다. 심지어 단군신화에서도 100일 동안 동굴 속에서 나오지 않고 땅 안에서 사는 것을 인간이 되기 위해 이겨내야 할 시련으로 말하고 있다.

그러나 지하 도시는 다른 곳보다 지상과의 연결성이 긴밀하며 물리적으로도 가깝다. 기술적으로도 가장 가능성 높은 것이 지하 도시이다. 지하 도시의 필요성과 연구 개발이 계속되고 있는 지금, 머지않은 미래에 사람들은 지하에 터를 잡고 살게 될 것이다. 그 때가 오면 어떻게 현존하는 문제들을 해결하고 지하가 또 다른 삶의 터전의 선택지가 될 것인가에 대한 연구가 필요하며 이 작품은 지하도시에 대한 마스터플랜을 설계를 계획하고 도시로써 삶의 터전으로써 잘 기능하기 위한 요소를 담았다. 이를 통해 도시에서 요구했던 필요 시설들을 지하에 넣고 지상을 온전히 자연으로 두어 도시로서의 기능과 자연을 모두 충족하는 지하도시 아이디어를 제안한다.

|

| 지도교수 |

유다은

|

| 지도교수 작품평 |

본 프로젝트는 복잡하고 협소한 도시공간 이용의 효율화에서 야기되는 도시문제에 대한 건축적 해결방안으로 제시되었던 “지하도시“ 연구를 바탕으로, 인류를 위한 제2의 생존환경으로서 부각되고 있는 지하도시에 대한 순수한 모험심과 건축에서의 새로운 가능성을 모색하여 구체적인 마스터플랜을 제안하고 있는 점이 우수한 작품이다. 서울 시내 5개 폐광지역의 타당성 조사를 바탕으로 방배동 재개발구역을 대상지로 선정하였고 Human factors, Physical factors, External factors가 반영된 삶의 터전으로서, 지하도시의 기본단위로 제시되고 있는 ”지하에 뜨는 별“은 물리적 한계를 뛰어넘어 지하세계에 새로운 질서와 공간을 창조하도록 가정하여 유기적으로 성장할 수 있는 underground constellation을 구성할 수 있도록 계획되었다. 단순히 유토피아적 세계관으로 인류를 위한 새로운 생활환경으로서의 미래 역할만을 부여하는 것에 그치지 않고 공간의 특성을 활용한 동선을 바탕으로 도시공간의 경험과 기능을 다양화하고 구체적인 건설방법과 구조물 연구를 통해 성장형 archipelago의 가정을 정립한 창의적이고 수준 높은 상상력이 돋보이는 작품이다.

|