| 수상 |

최우수상

|

| 출품자 |

김동민

|

| 소속대학 |

선문대학교 건축학과 5학년 / 건축학전공

|

| 설계개요 |

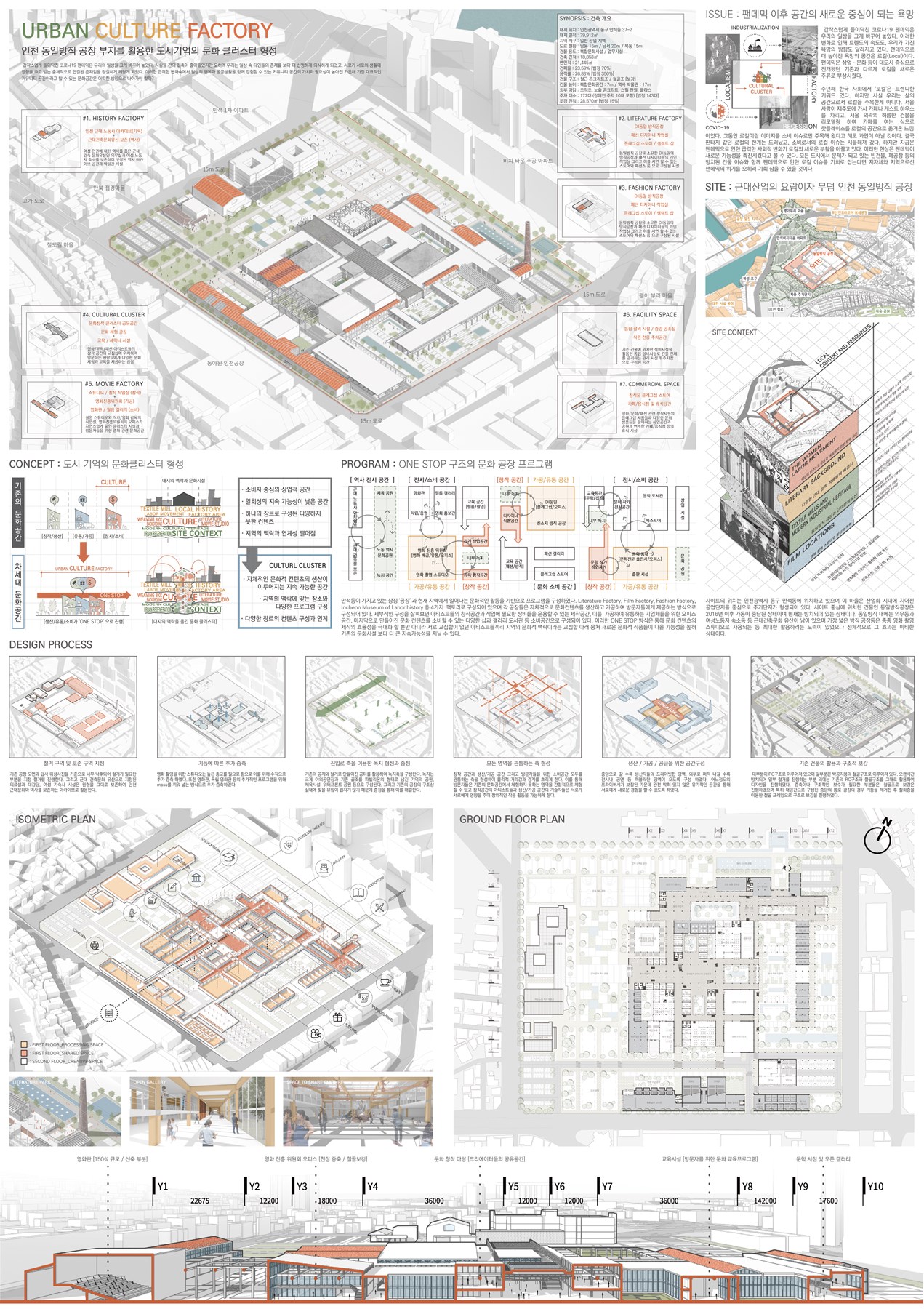

대지 위치 : 인천광역시 동구 만석동 37-2 (구)동일방직공장 부지

대지 면적 : 79,912㎡

지역 지구 : 일반 공업 지역

도로 현황 : 남동 15m / 남서 20m / 북동 15m

건물 용도 : 복합문화시설 / 업무시설

건축 면적 : 18,853㎡

연면적 : 21,445㎡

건폐율 : 23.59% [법정 70%]

용적률 : 26.83% [법정 350%]

건물 구조 : 철근 콘크리트조 / 철골조 [보강]

건물 높이 : 복합문화공간 및 오피스 : 7m / 역사 박물관(4층) : 17m

외부 마감 : 조적조, 노출 콘크리트, 스틸 판넬, 글라스

건물 층수 : 4층

주차 대수 : 172대 (장애인 주차 10대 포함) [법정 143대]

조경 면적 : 28,570㎡ [법정 15%]

|

| 작품설명 |

갑작스럽게 들이닥친 코로나19 팬데믹은 우리의 일상을 크게 바꾸어 놓았다. 사람들 간의 접촉이 줄어들었지만, 오히려 우리는 일상 속 타인들의 존재를 보다 더 선명하게 의식하게 되었고, 서로가 서로의 생활에 영향을 주고받는 총체적으로 연결된 존재임을 절실하게 깨닫게 되었다. 이러한 급격한 변화 속에서 일상의 행복과 공공 생활을 함께 경험할 수 있는 커뮤니티 공간의 가치와 필요성이 높아진 가운데 가장 대표적인 커뮤니티 공간이라고 할 수 있는 문화공간은 어떠한 방향으로 나아가야 할까?

본 연구에서는 기존의 문화공간의 문제점을 해결할 수 있고 급격히 변화하는 사회에 적응이 가능한 문화 공간을 제시하고자 한다. 즉 도시의 맥락(context)과 지역성(locality)에 기반하며 자체적으로 창작/생산, 가공/배급, 소비까지 한 공간에서 원스톱으로 이루어질 수 있는 문화산업 클러스터 형성을 제안하고자 한다. 자세한 내용은 아래에 서술한다.

우리의 일상의 갑작스러운 변화로 인해 트렌드의 속도도, 우리가 가진 욕망의 방향도 달라지고 있다. 팬데믹으로 더 높아진 욕망의 공간은 로컬(Local)이다. 팬데믹은 상업ㆍ문화 등이 대도시 중심으로 전개됐던 기존과 다르게 로컬을 새로운 주류로 부상시켰다. 수년째 한국 사회에서 ‘로컬’은 트렌디한 키워드였다. 하지만 사실 우리는 삶의 공간으로서 로컬을 주목한 게 아니다. 서울 사람이 제주도에 가서 카페나 게스트하우스를 차리고, 서울 외곽의 허름한 건물을 리모델링하여 카페를 여는 식으로 핫플레이스를 로컬의 공간으로 옮겨온 느낌이었다. 그동안 로컬이란 이미지를 소비 이슈로 주목해 왔다고 해도 과언이 아닐 것이다. 결국 판타지 같던 로컬의 한계는 드러났고, 소비로서의 로컬 이슈는 시들해져 갔다. 하지만 지금은 팬데믹으로 인한 급격한 사회적 변화가 로컬의 새로운 부활을 이끌고 있다. 이러한 현상은 팬데믹이 새로운 가능성을 촉진했다고 볼 수 있다.

이러한 이슈를 토대로 문화공간의 방향성을 제시하기 위해서는 기존의 가지고 있던 문제점을 파악할 필요가 있었다. 조사 결과 크게 두 가지의 문제점이 있었는데 첫 번째 지역적 맥락을 고려하지 않은 구성과 두 번째 과도하게 ‘소비’에 중점이 맞춰진 문화 프로그램이다. 이를 해결하기 위해 우선 과거에서부터 지금까지 문제로 자리 잡고 있는 도시의 유휴부지 혹은 방치되고 있는 건축물에 대해 주목하였다. 그 지역에 오랫동안 있었다는 것은 그 자체로 그 지역의 아이덴티티를 담고 있다는 것이며 이러한 건축물을 활용한다면 도시의 맥락(context)과 지역성(locality)에 기반을 둔 문화산업 클러스터 형성이 가능해진다.

또한 로컬에 대한 욕망이 높아진 만큼 단순히 소비에 집중된 프로그램이 아닌 지역사회가 가지고 있는 스토리와 어울리는 문화프로그램이 들어와야 할 것이다. 도시가 가진 스토리로 묶인 문화산업들은 그 종류가 다양하게 구성되기 때문에 기존의 비슷한 문화산업들끼리 모이는 문화지구가 가질 수 없는 다양한 장르의 콜라보 속에서 새로운 문화혁신이 일어날 가능성을 높일 수 있다. 그리고 더 나아가 문화의 ‘소비’ 기능만 중요시하는 문화지구가 아닌 문화의 ‘생산’ 기능도 함께 기능하는 공간으로 구성하여 자체적인 생산과 소비를 통해 변화에 즉각적으로 대응할 수 있도록 한다. 즉 문화산업도 하나의 산업으로 바라보고 생산과 공급 소비의 전 과정을 한 장소에 원스톱으로 구성하여 급변하는 트렌드에 쉽게 뒤처지지 않고 즉각적으로 반응할 수 있도록 한다.

|

| 지도교수 |

이기석

|

| 지도교수 작품평 |

본 작품은 코로나 이후 사회의 변화 속도가 급격하게 증가하고 있는 가운데 기존의 문화공간은 과연 이러한 속도를 따라갈 수 있을까? 에 대한 답을 줄 수 있는 문화 공간이 나아갈 방향성을 제시하고, 문화공간의 지속가능성을 높일 수 있는 방안을 찾는 과정 속의 설계 결과물이다.

폐공장 리모델링을 통해 지역적 특색을 담은 독특한 형태의 공간이 구성되도록 하였는데, 지역을 기반으로 하기 때문에 지역 주민들의 자연스러운 참여를 유도 할 수 있도록 하였으며, 프로그램이 로컬을 기반 하기 때문에 도시의 특성을 극대화 시켜 공동 성장이 가능하도록 하였다. 기존 클러스터가 가진 단점을 해결하고 장점을 극대화 시켜 지속 가능성을 높이는 방안을 제안하고 있다. 생산과 공급 소비의 전 과정을 한 장소에 원스톱으로 구성하여 급변하는 트렌드에 뒤처지지 않고 즉각적으로 반응할 수 있는 계획안이 되도록 하였다. 예술 활동은 네트워크 자체가 작품 생산 활동에 필수적인데, 이는 공동으로 기획하고 생산하며 전시하는 등 모두 집단적인 활동으로 이루어지기 때문이다. Urban Culture Factory는 이러한 네트워크 구성에 매우 유리한 공간구성을 제안하여 문화공간의 새로운 대안을 제시한다

|