| 작품설명 |

본 작품은 2021년도 졸업작품이었던 복합추모시설을 통한 제주4.3 평화공원 확장안입니다.

제주 4.3사건은 1940년대 발생한 무력충돌로 인해 제주민들이 희생당한 사건을 말합니다. 이에 대한 진상규명을 위해 평화공원을 개관하였고, 확장을 시도하였으나, 대규모 공사비와 4.3 평화공원에 대한 인지도 부족으로 인해 확장이 취소되었습니다.

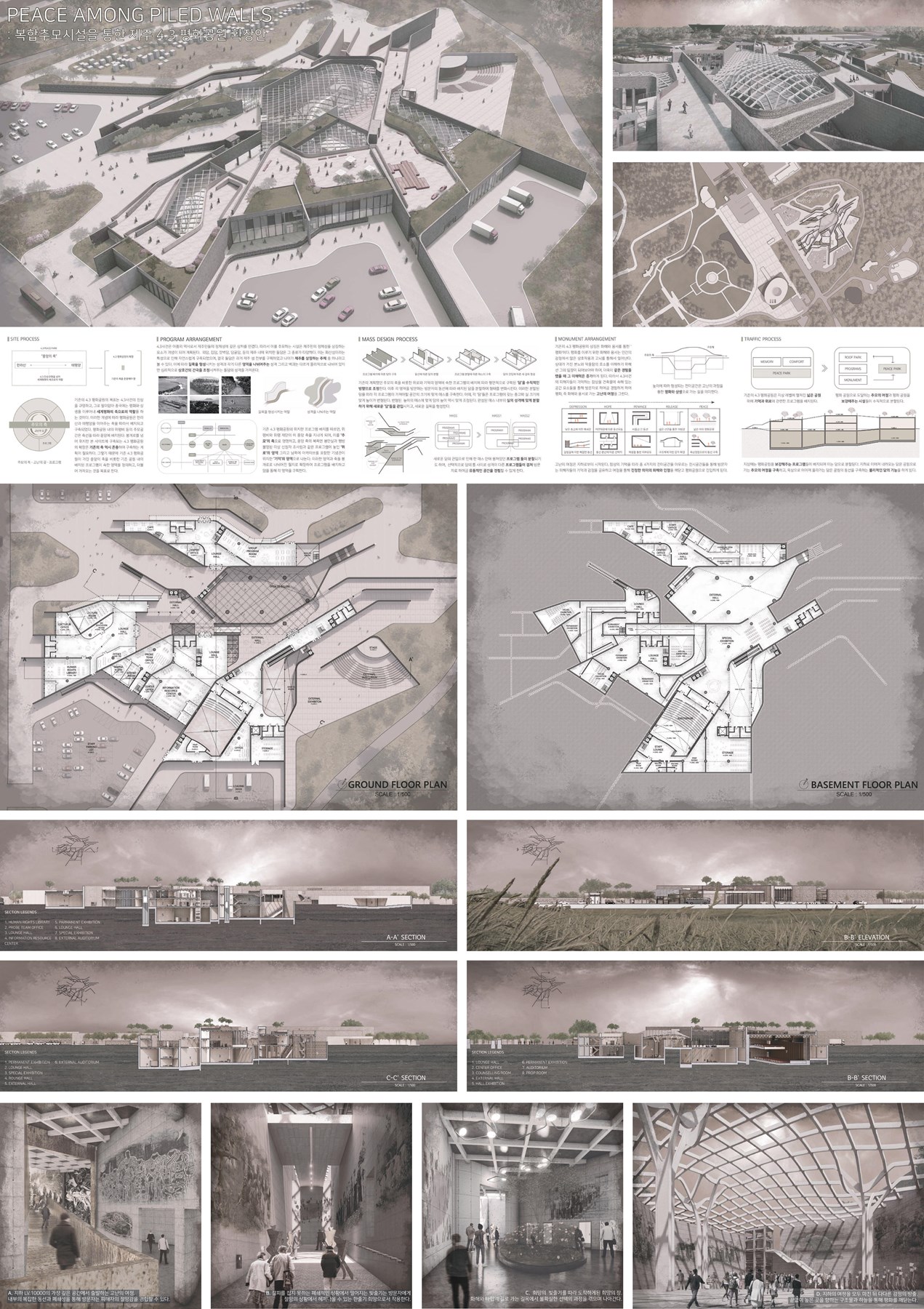

사이트는 제주시 봉개동에 위치한 4.3 평화공원 기준 북동쪽에 위치하고 있습니다. 기존 평화공원의 목표는 4.3 사건의 진상을 규명하고, 최종적으로 평화의 상징이 되는 것이었습니다. 이러한 개념에 따라 한라산과 태평양을 이어주는 축을 따라서 배치되고, 위령비 등의 추모공간은 축선을 따라 중앙에 배치되었습니다. 따라서 사이트로의 확장은 기존의 축을 존중하고 기존의 프로그램들의 배치성격에 맞게 구축되어야 합니다.

확장무산으로 인해 분산되어버린 프로그램들의 위치 문제 그리고 기존 평화 공원에 위치하던 시설들의 불편성 문제 등을 고려했을때 공원의 확장과 그에 알맞는 시설들의 추가는 평화공원의 목표실현을 보강할 수 있다고 생각했습니다.

4.3사건의 참상을 추모하는 시설은 제주민의 정체성을 상징하는 요소가 개념이 되어 구축되어야한다고 생각했습니다. 화산섬이라는 특성으로 제주섬을 구획했던 돌담의 길목을 형성시켜주고, 서로 다른 성격의 공간을 나눠주고, 물리적으로 나뉘어져있지만 심리적인 간극을 조정시켜주는 돌담의 성격을 가져오게되었습니다.

추모 시설이 놓인 '추모'의 축을 기준으로 기존 프로그램들의 성격에 알맞게 사이트에 새로운 프로그램을 배치하고, 담을 통해서 각각의 영역을 구획하였습니다.

이를 따라, 구획이 되었을때 지상층의 배치에서 방문자는 북측에 위치한 주차장에서 중앙으로 동선이 이어지게 됩니다. 관람자의 선택에 따라 유족회관, 인권교육관, 진상규명연구소, 문화예술관으로 들어가는 동선으로 분산됩니다. 또한 남측에 위치한 직원주차장 및 하역장에선 각 프로그램들로 들어가는 직원동선이 이루어져있습니다. 또한 중앙부에 외부 담으로 만들어진 길목을 통해 각 프로그램간의 유동적인 이동이 가능하도록 설계하였습니다.

지상층 보강 시설들을 아우르는 공간의 경우 상부층을 지지하는 구조를 들어냄으로서 로비들의 오픈을 통해 넓은 공간감과 연구소 직원과 방문자의 혼잡성을 완화시키고, 옥외공원 이용자와의 시선교류가 가능하도록 유도하였습니다.

기존의 평화공원이 상징하는 평화는 어떠한 장치없이 평지에 개관되어 있는 것으로는 이루어내는것이 불가능하며 이는 피해자들의 억울함과 분노의 호소를 이해하고 공감하는 과정을 통해 진정한 평화를 이룰 수 있다고 판단하였습니다. 중심의 추모의 축을 중심으로 구축되는 참상의 기억을 따라 에스컬레이터를 따라 가장 낮은 곳으로 내려오게 됩니다. 총 4가지의 전이공간을 아우르는 전시공간들을 고난의 여정을 통해 방문자는 평화로 도달하는 과정을 깨닫고 비로서 상층부의 담으로 가려졌었던 평화공원으로 진입하게 됩니다.

전의공간의 시작은 지상층 입구에 위치한 에스컬레이터를 타고 내려오는 가장 깊은 공간으로 내부의 복잡한 동선과 녹슨 코르텐과 같은 물성을 통해 피해자의 절망감을 경험하게 하며, 그 다음 희망의 공간으로 가는 전이공간에서 상부오픈을 통해 자연스럽게 내려오는 자연채광을 통해 관람자의 동선을 자연스럽게 유도하며, 램프를 통해 수직적인 이동이 자연스럽게 이루어지도록 하였습니다. 빛줄기를 따라 도착한 희망의 장은 전시관들에 동선 분산에 따른 선택지를 다양하게 둠으로써 방문자에게 불확실한 선택의 과정을 주는 시험의 장으로서 역할합니다. 마지막은 평화공원을 향해 도달하는 여정의 끝을 보여줍니다. 여정을 끝마치고 나온 외부 공간에서 넓은 구조체와 높이 하늘로 향한 담을 통해 감정의 방출과 평화에 대한 의미를 되새기게 유도하였습니다.

결과적으로 새로운 복합추모시설은 평화공원으로 도달하는 추모의 여정과 지상층의 평화공원을 보강해주는 시설들이 담들로 인해 수직적으로 분할되고, 동시에 평화공원과의 유동적인 이동을 통한 확장을 도모하게 됩니다.

|

| 지도교수 작품평 |

박지섭의 ‘PEACE AMONG PILED WALLS’은 현재 제주도에 있는 4.3 평화공원의 확장을 제안한다. 그의 작품에서는 제주도를 상징하는 화산암으로 적층한 돌담들 사이가 건축 공간이 된다. 이 증축 동은 기존 평화공원이 자리 잡은 축선을 연장하면서도 주변으로 자연스럽게 확장하는 모습을 하고 있다. 그는 이런 밖으로 열린 구축물 사이 공간들에 기존 공원에서 소화하지 못한 유족회관, 인권교육관, 진상규명연구소, 문화예술관 프로그램을 담아서 4.3 사건의 진상을 규명하고, 최종적으로는 평화의 상징으로 각인되는 4.3 평화공원의 초기 목표를 완성하고자 시도했다. 박지섭 설계에서 특히 주목해야하는 부분은, 연구 및 관리 동선은 각 주어진 업무들을 효율적으로 할 수 있도록 설계한 반면에, 관람자 동선은 해당 각 방문 프로그램에 참여하는 것 외에도 평화공원의 핵심인 4.3사건의 참상을 건축적으로 체험하게 한다는 것이다. 특히 4.3사건을 고난 여정의 시나리오로 만들어 이를 건축공간적으로, 인테리어적으로, 더 나아가 전시적으로 통합한 3차원 이미지로 완성도 있게 연출했다. 그의 정밀한 도면 표현과 세심한 3차원 이미지는 학생작품을 넘어섰다고 생각된다.

|