| 수상 |

우수상

|

| 출품자 |

김창동

|

| 소속대학 |

가톨릭관동대학교 건축학과 (5년제)

|

| 설계개요 |

1. 대지위치 : 강원도 강릉시 교동 118 외 21필지

2. 용 도 : 상업 + 주거 + 업무

3. 대지면적 : 21,934㎡

4. 건축면적 : 12,859㎡

5. 연 면 적 : 65,670㎡

6. 건 폐 율 : 58.6 %

7. 용 적 율 : 299.3 %

8. 규 모 : B2~18F

|

| 작품설명 |

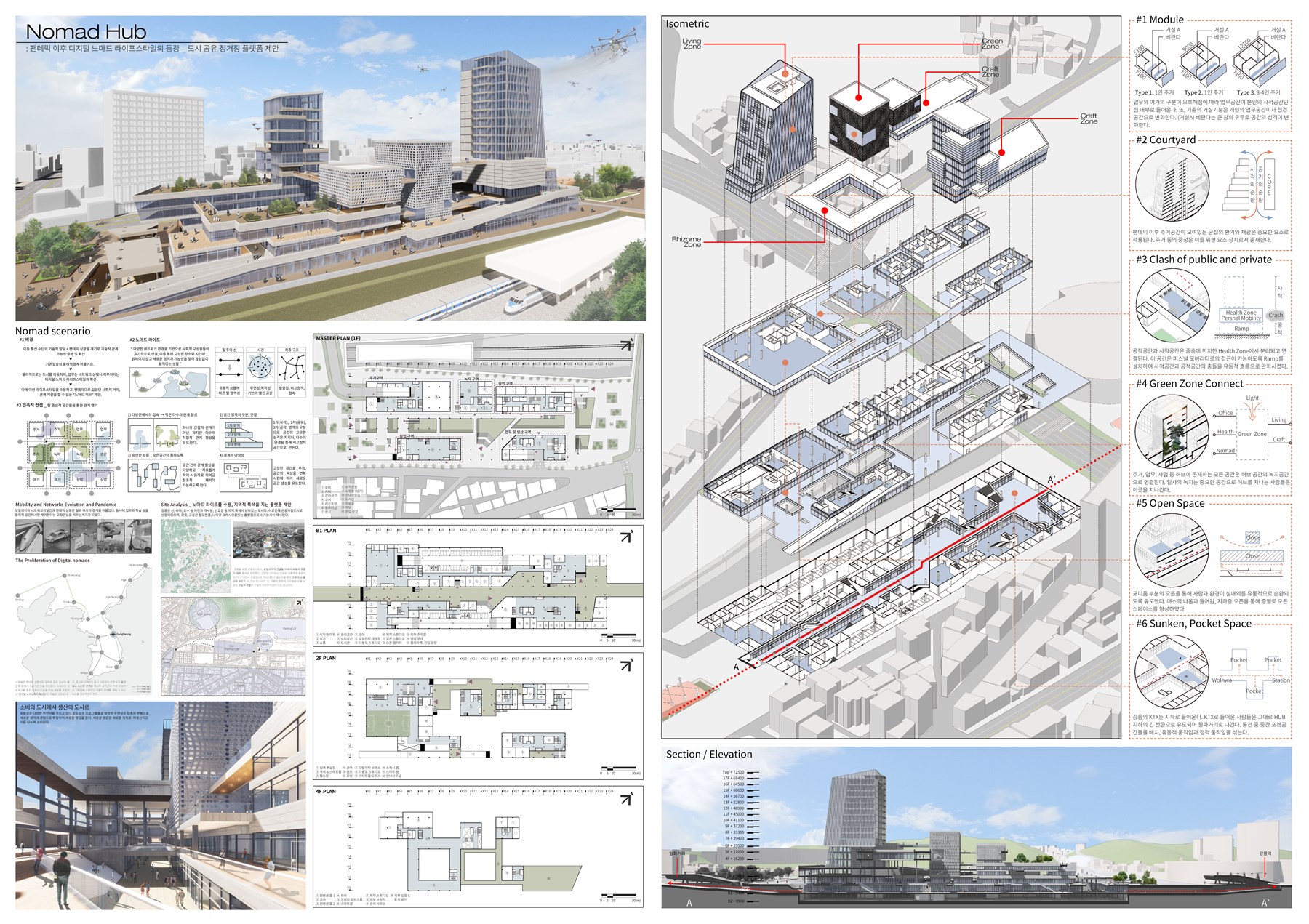

팬데믹상황으로 사람들이 공유하던 일상의 경계는 허물어지고, 보다 좁은 범위의 일상을 공유했으며 타인과의 물리적 접촉을 피했다. 이에 물리적 접촉이 없는 네트워크 환경이 대두되었고 일상이 되었다. 네트워크 환경이 자리잡은 일상은 네트워크를 바탕으로, 도시를 이동하며 살아가는 '디지털 노마드'화 될 것이다. 이에 디지털노마드 라이프 스타일을 수용하고 팬데믹으로 허물어진 일상을 재건축하여 기존보다 느슨하고 넓은 관계를 유도하는 도시 공유 정거장, Nomad Hub를 제안한다.

[시스템]

유동성은 다양한 우연성을 가지고 있다. 장소성과 프로그램들로 발현된 우연성은 접촉의 반복으로 새로운 생각과 경험으로 확장되며 새로운 영감을 준다. 새로운 영감은 새로운 가치로 재생산되고 이를 나누며 소비된다

[지하 1층 - 2층 : 상업, 문화공간]

강릉역의 KTX는 지하로 들어온다. KTX로 들어온 사람들은 그대로 HUB 지하의 긴 선큰으로 유도되어 월화거리로 나간다. 동선 중 선큰 공간의 중간 포켓공간들을 배치, 유동적 움직임과 정적 움직임을 섞는다. 공적공간과 사적공간은 중층에 위치한 Health Zoon에서 분리되고 연결된다. 이 공간은 퍼스널 모빌리티로의 접근이 가능하도록 Ramp를 설치하여 사적공간과 공적공간의 충돌을 유동적 흐름으로 완화시켰다.

[1동 : Living Zone]

업무와 여가의 구분이 모호해짐에 따라 업무공간이 본인의 사적공간인 집 내부로 들어온다. 또한, 기존의 거실의 기능은 개인의 업무공간이자 접견공간으로 변화되어야한다.

[2동 : Office Zone / Craft Zone]

유동적 삶을 살아가는 사람들에게 업무 공간은 소유되는 공간이 아니다. 이에 빌리는 공간으로서의 공간을 제안하고자 한다. 개인의 공간, 공유 업무 공간을 배치하며 최상층의 공유물류창고를 두어 드론을 활용한 새로운 물류흐름에 대비한다.

[3동 : Rhizome Zone]

상층부의 고립됨을 피하고자 탈중심, 비고정적 접속을 유도하기 위한 공간을 설정한다. 이 공간을 통해 각 동들의 고립된 중심공간을 피하고 흐르는 공간으로서 우연성을 늘리고자한다.

[4동 : Green Zone]

주거, 업무, 상업 등 허브에 존재하는 모든 공간은 허브 중심의 녹지공간으로 연결된다. 일상의 녹지는 중요한 공간으로 허브를 지나는 사람들은 이곳을 지나간다.

|

| 지도교수 |

이형재, 김주석

|

| 지도교수 작품평 |

위 학생은 팬데믹 이후 라이프스타일에 따른 공간을 제안하고자했다. 팬데믹 이후 일과 여가의 경계가 허물어지고, 업무와 학습 등의 행위가 물리적 경계에서만 행해져야한다는 고정관념이 허물어진다고 해석하였다. 그에 따라 디지털 노마드와 같은 라이프스타일이 확산된다고 생각하였다. 또한, 교통수단의 발달에 따른 강릉이란 도시의 지리적 가능성을 생각하고 이를 프로젝트 방향성에 더하였다.

이 프로젝트는 팬데믹 이후 고정된 생활 범위가 아닌 유동적인 생활에 따른 공간을 제안했으며, 이를 '도시 공유 정거장, Nomad Hub' 라 표현하였다. 탈 중심의 성격을 가지는 다양한 공간, 환경을 제안하고 사용자로 하여금 다양한 행위를 유도하고자 했다. 이 공간들은 도넛 형태의 매스와 브릿지, 램프로 연결되며, 지하로 들어오는 KTX의 연장선으로서 Hub의 선큰과 연결되어 강릉의 구도심까지 이어진다. 결론적으로 위 프로젝트는 각각의 공간들을 하나의 유기체처럼 연결하여 생동감 있게 움직이는 HUB를 제안하였다.

김창동 학생은 현재의 팬데믹 문제를 인지하고 팬데믹 이후의 모습을 건축적 해법으로 제안하고자한 점에서 학생으로서의 생각과 이를 건축적으로 계획하려한 노력이 돋보인다.

|