| 수상 |

최우수상

|

| 출품자 |

정재영

|

| 소속대학 |

명지대학교 건축학부 건축학전공 5학년

|

| 설계개요 |

[Prologue_21세기 현대사회에서 치유의 필요성과 사회적 가치의 재고]

현대 사회의 구성원인 우리는 모두 각기 다른 일상 속에서 각기 다른 나만의 삶을 살아가고 있다. 하지만 빠른 사회의 변화속에서 그 흐름을 맞춰가다보면, 무엇이든 빠르게 행동하고 내 자신의 페이스를 잃어가기 마련이며 이는 곧 "번아웃" 으로 우리에게 다가온다. 번아웃은 오히려 열심히 살아가는 사람들에게서 많이 분포되며 누구나 한번쯤은 쉬고싶다거나 놓아버리고 싶다라는 마음을 들게 할 정도로 사회적인 이슈가 되고 있으며, 이러한 현대사회의 문제점 해결에 도움이 되는 건축적 제안을 필요로 한다. 또한 COVID-19 팬데믹으로 인류가 입은 피해는 막심하다. 물리적 인명 피해 뿐만 아니라 살아남은 이들은 물적, 정신적 피해를 복구하고 재난을 극복해 낼 것이다. 코로나 이후의 세상은 이전과 같을 수 없다. 하지만 흉터는 새 살로 메워지고 시간이 지나면 점차 흐려진다. 치유의 과정이다. 같은 말인데 ‘힐링’이라고 하면 미묘하게 어감이 달라진다. 동명사가 되면서 주체의 적극적 행위가 강조되는 느낌이다. 팬데믹을 벗어나며 자신과 타인을, 그리고 우리의 공동체를 ‘힐링’할 필요가 있다. 어쩌면, 우리는 힐링이 고프다. 치유가 절실한 것은 사회적이고 인간적인 부분이다. 물질적인 것보다 정신적, 심리적 차원이, 각각의 요소들보다는 관계의 차원이 치유의 핵심이다. 따라서 일상회복이라는 키워드에서 사람들이 모일 수 있는 다양한 공간들을 만들어내고. 이를 사회적 공간으로 생성하는 방식을 통해 사회적 가치를 재고할 수 있는 방향을 고민했다.

[Solution_일상회복의 방식 제안]

팬데믹은 우리 사회에게 질병감염이라는 물리적 피해는 물론 사회적 교류 단절이라는 정신적 피해를 입혔으며, 팬데믹 해제 이후 가장 주된 과제는 비일상적인 삶에서 다시 예전과 같은 일상으로 돌아가고자 하는 일상회복일 것이다. 따라서 본 프로젝트는 팬데믹 이후 일상회복의 방법으로 물리적인 방식의 치유, 그리고 정신적인 방식의 힐링의 방법을 통해 문화시설로서의 역할로서, 일상회복의 방식을 제안하고자 한다.

|

| 작품설명 |

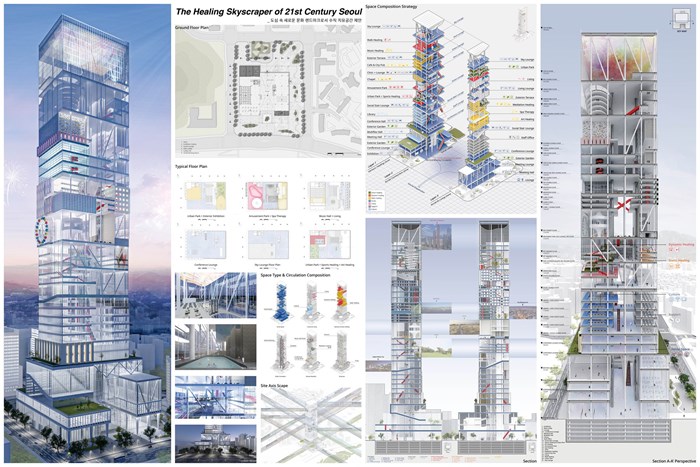

21세기 서울의 초고층 치유시설을 주제로 도시의 맥락을 반영하고, 도시의 배경과 상호작용하는 랜드마크를 설계하고자 했다.

[Program & Social Strategies]

치유의 개념은 18세기 산림치유시설에서부터 처음 시작되었고 점차 확대되어, 그 영역이 점차 넓어지고 있다. 치료의 개념이기보다는 힐링의 개념으로서 차츰차츰 문화의 영역과도 상호작용하고 있다. 문화의 영역에 확대되고 있는 점을 주목하여, 21세기 도심에서 수용가능 할 수 있도록 해석해보고자 했다. 21세기 사회에 기여할 수 있는 프로그램들을 유형을 나누고, 수직화하는 전략을 통해 내부의 프로그램들을 구성했다.

공간 프로그램들로는 크게 6개의 유형(녹색치유, 정적치유, 동적치유, 생활치유, 문화, 보조 및 지원, 사회적 치유)으로 나누었다. 각각의 공간들이 독립적으로 작용하지만, 사회적 치유 공간들은 본 프로젝트에서 사회적 가치의 재고를 가장 중요하게 다루고 있기 때문에, 모든 프로그램들과 이어질 수 있도록 동선을 계획하여 접근과 소통이 가능할 수 있도록 배치했다. 다양한 치유공간들이 독립적으로 존재하면서도 한발짝 더 다가오게 되면, 다른 사람들과 상호작용하고 언제든 직,간접적인 소통이 가능할 수 있도록 하여 사회적 교류를 이끌어내고자 했다.

|

| 지도교수 |

이준석 교수님

|

| 지도교수 작품평 |

일상적 건축을 벗어나고자 시작한 주제의 시작은 단순한 공간구성으로부터 시작한다. 현실 틀에 맞춰진 행태와 그에 종속되어 버린 공간구조를 과감히 벗어나려는 의문으로 발전한다. 이 구상을 담기 위해 지역적이며 사회환경적으로 대담한 제안이 가능한 맥락의 대지가 선택되었고, 과감한 시도를 펼쳐 보일 수 있는 프로그램을 형성했다. 하늘에 떠오름을 만끽하는 것과 같은 경험적 치유 공간들로 여러 종류가 소재가 되어 채워진 프로그램의 설정은 학생으로서 제시할 수 있는 과감하고 창조적이며 신선한 접근이다. 프로그램들을 담는 그릇으로서의 건축은 자연스럽게 다양한 정신적 경험을 유도하고, 공간 내 행위와 가능성에 따라 공간 형성을 탐지해간 학생의 의지와 창의력은 다분히 신선하고 역동적이다. 많은 도전이 따르는 프로그램 형성의 문제들을 부지런히 해결하며 실현시킨 결과는 과감히 노출된 내부 기능, 밖과 안의 경계에 대한 고찰을 통해 이전에 접해보지 못한 일상적 건축의 탈피를 보여준다. 외부지향적 공간 구성의 감성은 대지 잠재력에 대한 도시적 대응이며, 프로그램들을 공중에 들어올린 구조와 건축요소들은 화려한 존재로서 의미를 과시하며 일상적 · 관념적 계획으로부터 탈피를 실현시킨다.

|