| 작품설명 |

<보편적 장묘(葬墓)공간의 변화 필요성>

사람은 무엇을 남기고 떠나는가?

그저 이름만 남기기에는 기록의 수명이 무한해지고, 그 형태 역시 다양해졌다. 하지만 지금의 사후공간(납골당)은 이러한 기록의 발전에 뒤쳐져 있다.

우리는 현재의 사후공간(납골당)을 혐오스러워 한다.

혐오는 유골 자체에 대한 거부감, 님비현상, 금액으로 구분되는 계급 등 여러 사회적 상황에서 보여지고 있으며, 이는 사후공간을 죽은 이의 공간으로 인식하는 것에서 시작되었다고 생각한다.

사후공간의 사용자는 남아있는 우리다.

기록은 기억하기 위해 하는 것이고,우리는 유골(기록)로 죽은 이를 기억하지 않는다. 그렇기에 산골(바다장)을 통해 죽음의 색(色)과 거부감을 덜어내고, 유골이라는 기록이 아니라 추억할 수 있는 기록에 초점을 맞춘 새로운 사후공간을 제안한다.

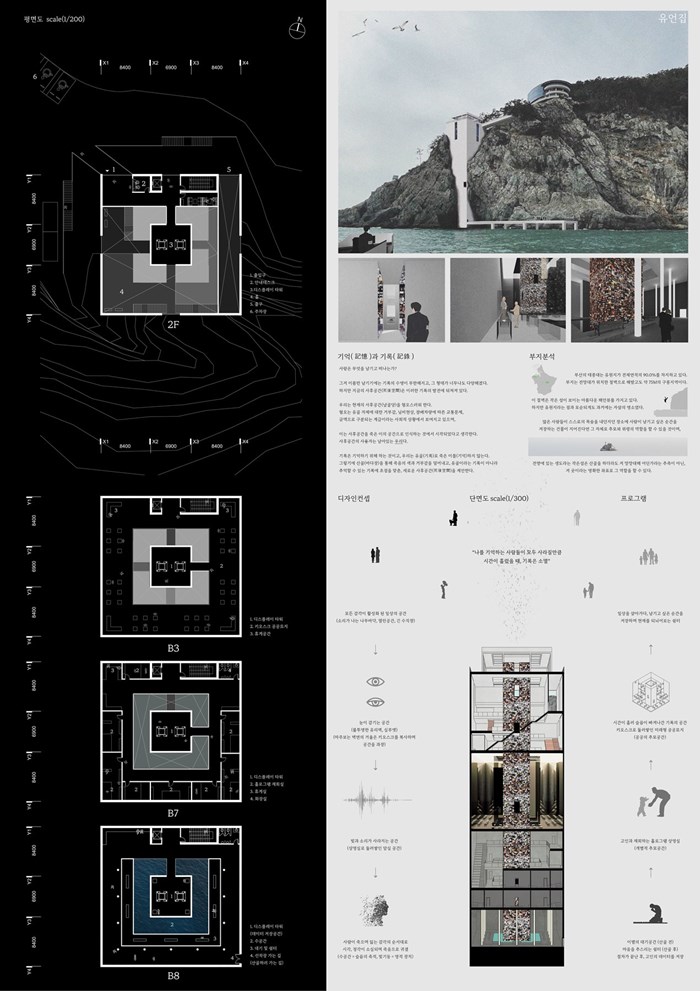

<부지분석>

부지는 전망대가 위치한 절벽으로 해발고도 약 75M의 구릉지역이다.이 절벽은 생도라는 작은 섬이 보이는 아름다운 해안뷰를 가지고 있다. 하지만 유원지라는 점과 상반되게도 과거에는 자살의 명소였다.

많은 사람들이 스스로의 목숨을 내던지던 장소에 사람이 남기고 싶은 순간을 저장하는 건물이 지어진다면 그 자체로 추모와 위령의 역할을 할 수 있을 것이며, 전방의 작은 섬은 산골을 하더라도 저 망망대해 어딘가라는 추측이 아닌, 저 지점이라는 명확한 좌표로 그 역할을 할 수 있다.

<건축의도>

전체적인 구성은 떨어져서 하늘에 올랐다는 모순되는 장소성을 사용하였다.

프로그램은 크게 일상의 공간, 공공의 추모공간, 개별적 추모공간, 이별의 공간으로 나뉜다.

아래층으로 내려갈수록 죽음의 성격을 띄게하였으며, 상층부에는 전망대와 연결되는 해안뷰를 가진 쉼터와 직원의 공간으로 일상의 공간을 두었고, 아래층의 공공 추모공간은 4면에 거울을 붙여 묘비같은 키오스크를 복사하며 마치 공동묘지처럼 보이게하였다. 개별적 추모공간은 홀로그램 데이터를 이용해 고인과 재회할 수 있는 상영실이며, 암실들로 둘러쌓인 이 공간은 아래층으로 내려갈수록 시각과 청각이 차례대로 차단되며 사람이 죽어가며 잃는 감각의 순서대로 감각을 제한하였다. 가장 저층부에는 장례를 치르고 난 후 산골을 위해 찾아온 장묘객이 이용하는 공간으로 산골하기 전에는 마음의 준비를 하고, 산골 후에는 추스리는 공간이자 고인의 데이터를 저장하는 공간이 된다.

저장된 데이터는 최근의 죽음 순서대로 전층을 관통하는 디스플레이 타워의 아래쪽부터 쌓이며, 시간이 지나 슬픔이 덜어지며 상승하게 된다. 이렇게 쌓인 데이터는 최후에 본인을 기억하는 사람들이 모두 사라질만큼 시간이 흘렀을 때, 비로소 소멸이 되는 것으로 유한하기에 가치있는 생명과 기억의 기록을 나타낸다.

|