| 설계개요 |

대지 위치 : 인천광역시 동구 인중로 547

대지 면적 : 74,147㎡

건물 용도 : 청소년 복합 문화 시설

지역 지구 : 일반 공업 지역

건축 면적 : 26,744㎡

건폐율 : 36%

용적율 : 48.4%

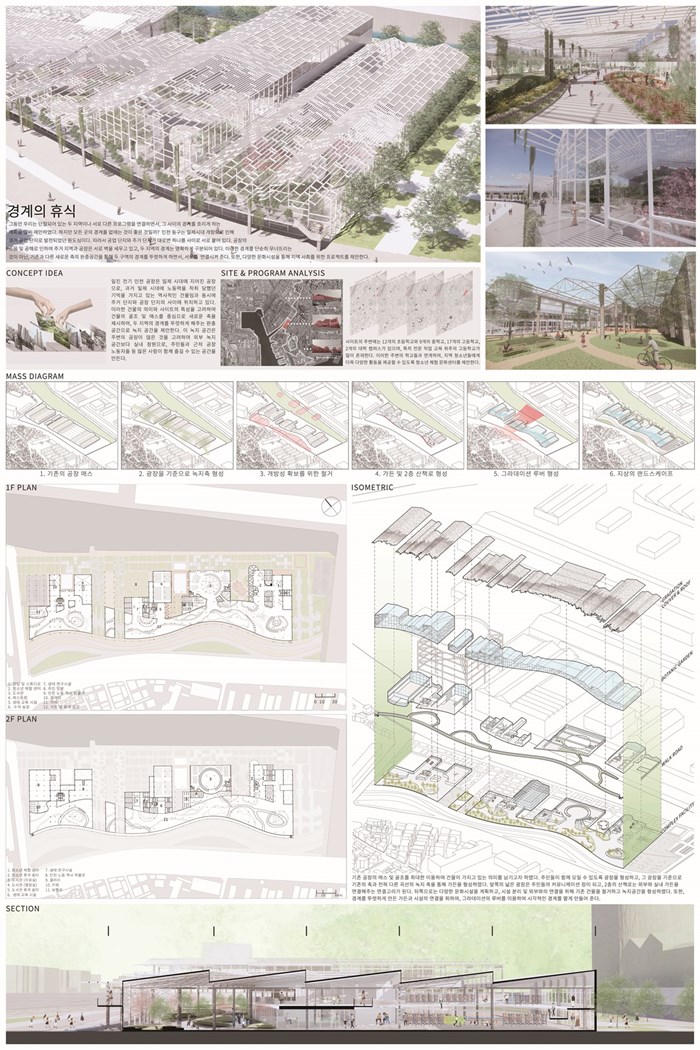

그동안 우리는 단절되어 있는 두 지역이나 서로 다른 프로그램을 연결하면서, 그 사이의 경계를 흐리게 하는 계획을 많이 제안하였다. 하지만 모든 곳의 경계를 없애는 것이 좋은 것일까?

인천 동구는 일제시대 개항으로 인해 과거 공업 단지로 발전되었던 원도심이다. 따라서 공업단지와 주거 단지가 대로변 하나를 사이로 서로 붙어 있다. 공장의 소음 및 공해로 인하여 주거 지역과 공장은 서로 벽을 세우고 있고, 두 지역의 경계는 명확하게 구분되어 있으며, 구분되어야 한다고 생각한다. 때문에 이러한 경계를 단순히 무너뜨리는 것이 아닌, 기존과 다른 새로운 축의 완충 공간을 통해 두 구역의 경계를 뚜렷하게 하면서, 서로를 연결시켜 준다. 또한 지역 주민들에게 필요한 도서관 및 청소년 문화시설, 박물관 등 다양한 문화시설을 통해 지역사회를 위한 프로젝트를 제안한다.

|

| 작품설명 |

CONCEPT IDEA

일진 전기 인천 공장은 일제 강점기에 지어진 폐공장으로, 과거에 노동력을 착취당했던 기억을 가지고 있는 역사적인 건물이다. 따라서 철거가 아닌 리노베이션을 통하여 지역 사회 발전에 도움이 되는 공간을 계획하고자 하였다. 이 공장은 역사적인 건물임과 동시에, 주거 단지와 공장 단지의 사이에 위치한다. 주거와 공장 단지의 경계는 명확하게 구분돼야 한다고 생각한다. 그 때문에 이러한 사이트의 특성을 고려하여 건물의 골조 및 매스를 중심으로 새로운 축을 제시하여, 두 지역의 경계를 뚜렷하게 해주는 완충 공간으로 녹지 공간을 제안한다. 이 녹지 공간은 주변의 공장이 많은 것을 고려하여 외부 녹지 공간보다 실내 정원으로, 주민들과 근처 공장 노동자들 등 많은 사람이 함께 즐길 수 있는 공간을 만든다. 또한, 2층의 산책로를 이용하여 외부와 실내 정원을 연결하여 정원이 외부까지 확장된 듯한 느낌을 준다. 뒤쪽으로는 다양한 문화 시설을 배치하여 외부인을 끌어들이고, 뒤쪽의 공장 및 시설로부터의 그러데이션 루버를 통해 시각적인 경계를 옅게 만들어 주어, 두 지역을 연결해준다.

MASS IDEA

기존 공장의 매스 및 골조를 최대한 이용하여 건물이 가지고 있는 의미를 남기고자 하였다.

주민들이 함께 모일 수 있도록 광장을 형성하고, 그 광장을 기준으로 기존의 축과 전혀 다른 곡선의 녹지 축을 통해 가든을 형성하였다. 앞쪽의 넓은 광장은 주민들의 커뮤니케이션 장이 되고, 2층의 산책로는 외부와 실내 가든을 연결해주는 연결고리가 된다. 뒤쪽으로는 다양한 문화시설을 계획하고, 시설 분리 및 외부와의 연결을 위해 기존 건물을 철거하고 녹지공간을 형성하였다. 또한, 경계를 뚜렷하게 만든 가든과 시설의 연결을 위하여, 그라데이션의 루버를 이용하여 시각적인 경계를 옅게 만들어 준다.

PROGRAM

원도심인 인천 동구의 활성화 및 지역 주민들을 위한 프로그램을 제안한다.

거대한 실내 가든을 통해 지역 주민 및 주변 공장의 노동자들뿐만 아니라 외부인을 끌어들이고, 많은 사람들이 자연을 즐길 수 있는 공간이 될 것이다. 또한, 앞쪽의 넓은 광장은 다양한 행사나 이벤트를 진행할 수 있을 것이며, 2층의 산책로는 외부와 실내 정원을 연결해주는 산책로가 될 것이다.

뒤쪽의 문화시설은 크게 청소년 체험 센터, 도서관, 생태 교육 및 연구 시설, 박물관 및 갤러리 이렇게 나누어져 있다. 청소년 체험 센터는 사이트 주변에 특수 분야의 전문적인 교육을 하는 전문 직업 교육 위주의 고등학교와 연계한 것으로, 춤이나 활동적인 수업을 할 수 있는 스튜디오와 수업을 할 수 있는 강의실과 원형의 체험 위주의 강의실이 따로 있으며, 홀을 크게 만들어 청소년들의 커뮤니케이션이 이루어질 수 있도록 하였다. 도서관은 외부와의 연계가 이루어지는 열린 도서관으로, 중앙의 원형의 램프를 통해 2층과 연결될 수 있도록 하였다. 또한, 가든과의 연결 부분에는 레스토랑 및 서점 등 상업 공간을 배치하였다. 그 옆으로, 실내 가든 및 수직 농장과 연계된 생태 교육 및 연구 시설을 배치하였고, 끝 쪽에는 인천 노동 역사박물관 및 갤러리를 통해 다시 건물의 역사적 의미를 되새길 수 있도록 배치하였다.

|