| 작품설명 |

서울시의 녹지 문제

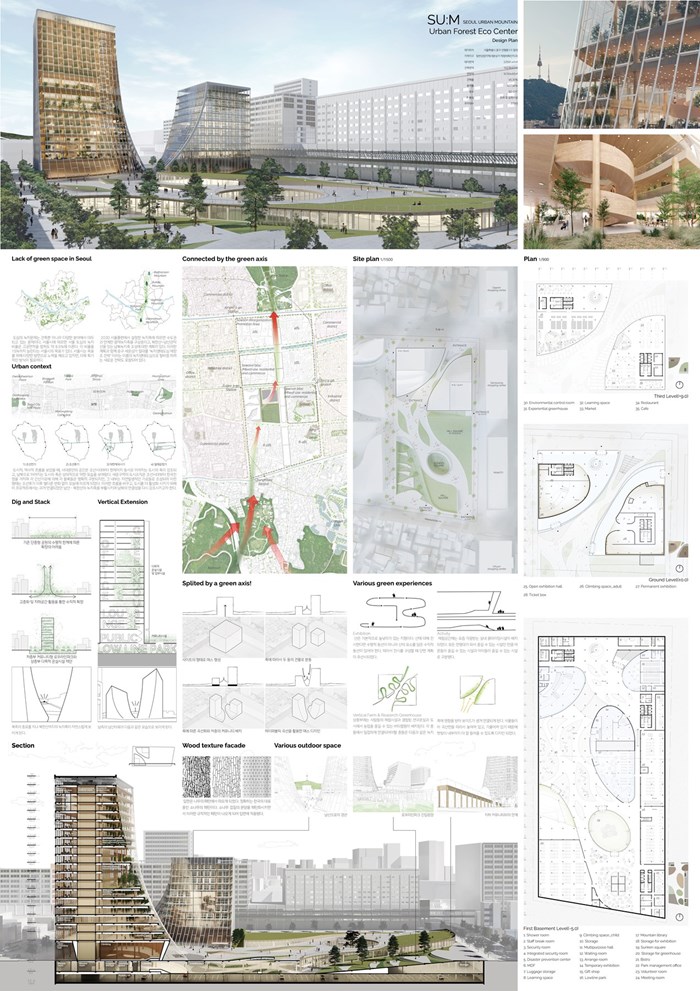

"대한민국의 산림은 국토의 약 70%를 차지하고 있다." 이 문장을 통해서는 한국의 녹지부족 문제가 대두되고 있는 사실이 의아할 수 있다. 하지만 도심은 얘기가 다르다. 도심의 녹지 문제는 예전부터 건축뿐 아니라 다양한 분야에서 대두되고 있는 문제이다. 서울시에 따르면 서울 도심의 녹지 비율은 고궁면적을 합쳐도 약 8.5%(서울시의 그린벨트와 같은 산림은 제외)에 이른다. 이 녹지비율을 15%까지 늘린다는 서울시의 목표가 있다. 이러한 목표에는 세운일대를 '녹지생태도심 재창조 전략' 이라는 이름의 녹지생태도심으로 탈바꿈 하려는 새로운 전략도 포함되어 있다. 2030 서울플랜에서 설정한 녹지축에 따르면 수도권과 연계한 광역녹지축을 구상중이고, 북한산~남산관악산을 잇는 남북녹지축 조성에 대한 계획이 있다. 재개발을 위한 건물 높이, 용적률 등의 법규 완화 등도 함께 고려하여 공공기여에 공원과 녹지를 조성하겠다는 입장을 펼치고 있다. 서울시는 3000만 그루 나무심기 사업과 대형공원 조성 등 다양한 방면으로 노력을 해오고 있지만, 미세먼지와 열섬효과 등은 다른 도시들보다 높은 것으로 나타난다. 또한, 사이트가 속한 중구의 경우 건물들과 인구가 밀집된 지역인 특성상 다른 서울의 평균보다 식재량 및 녹지면적 비율이 훨씬 낮은 것으로 나타난다.

도시적 맥락

이렇듯 세운일대는 역사적으로 동서지역의 축이 강조되고 남북의 연결은 강하지 않은 지역이었다. 하지만 1960년대 거대 구조물인 세운상가가 들어서면서 도시의 동서의 축이 단절되었다. 또, 북한산-비원-종묘-남산의 녹지축이 단절되며, 주변지역의 개발활성화에 긍정적 영향을 미치지 못하면서 세운상가의 양쪽 블록의 기능연계마저 막고 이웃블록들의 활성화가 저해 되는 결과가 나오게 되었다. 1970년대부터 재개발구역으로 지정되어 지역개선사업이 이루어지지 않으면서, 세운구역의 도시조직은 조선시대~일제강점기~한국전쟁을 거치며 간선가로에 의해 각 블록들은 명확히 구분되지만 그 내부는 자연발생적인 가로들로 조성되어 이런 형태는 조선후기 이후 별다른 변화 없이 오늘에 이르게 되었다. 이러한 흐름을 바꾸고, 도시를 더 활성화 시키기 위해 이 프로젝트에서는 과거 연결되었던 남산 - 북한산의 녹지축을 부활시키며 남북의 연결성을 다시 강조시키고자 한다.

프로젝트의 방향성

사실상 녹지면적을 확보하기 위해 수평적 면적을 모두 녹지로 채우기에는 많은 어려움이 있다. 또한, 도심이라는 사이트적 특성에 맞추어 새로운 형태의 녹지면적 보충도 필요하다. 따라서 이러한 서울시의 녹지정책에 더불어 수평적 한계를 넘어설 수 있는 수직적 녹지 구축에 대한 대안을 제시하고자 한다.

기존 공원들이 단층형의 수평적구조로 배치되어 있기 때문에 확장에 대한 제한사항이 많다. 이러한 공원도 시설화시켜 고층화및 지하공간 활용을 통한 수직적으로 확장시켜 녹지의 면적을 늘리고자 한다. 그렇게 하여 저층부에는 로우라인파크 커뮤니티 시설들이, 상층부에는 다목적의 온실시설 및 그에 상응하는 업무시설을 배치하고자 한다.

|