| 작품설명 |

Agenda

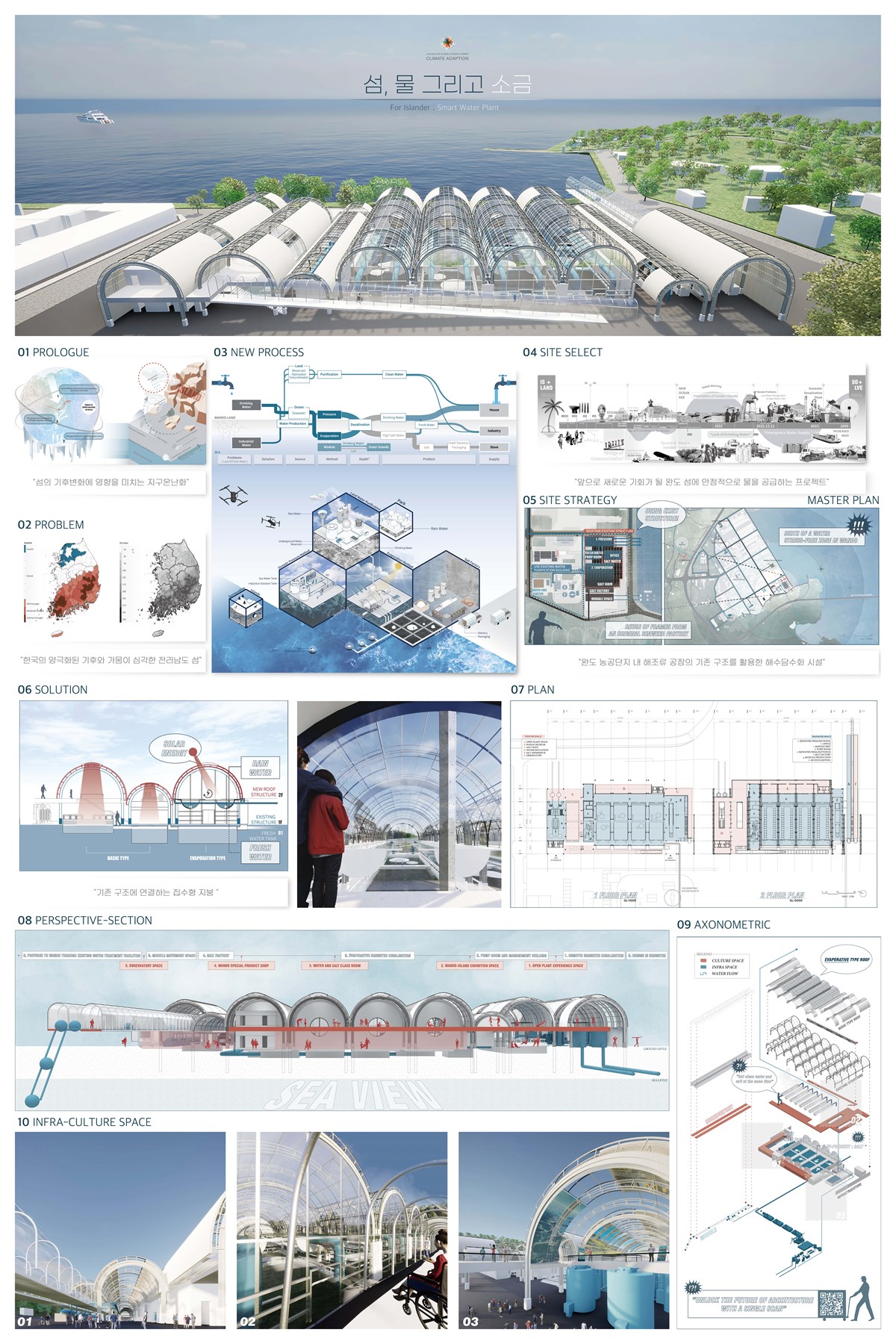

“건축가가 어떻게 가뭄을 해결할 수 있을까?”

급수 취약 지역으로 소외된 섬에 안정적인 물을 공급하는 UIA 2023 CPH Global Student Summit에 전시된 프로젝트이다. 지속가능한 건축이 주제였으며 소주제로는 Climate Adaption을 선택해 진행했다. 사람들을 위한 통합형 스마트 정수장(해수담수화시설)을 제안한다. 소규모로 이루어져 각각 따로 물 공급 시설이 분산된 현재의 완도는 물이 충분한 지역과 그렇지 않은 지역으로 나뉘었고, 이러한 문제점에 대응해 집중형 물 생산 시설을 구축해야 한다고 생각했고, 집중된 물 시설에서 모듈을 활용해 주변 섬에 전달하는 방식을 새롭게 제안한다.

Theme Background

“한국의 양극화된 기후화 가뭄이 심각한 전라남도 섬”

한국의 가장 큰 특징은 아시아에서 4번째로 섬이 많다는 것이다. 하지만 지구온난화로 인해 제트 기류가 약해져 한국에는 이상기후가 나타나고 있는데, 양극화된 기후환경 데이터가 그 예를 잘 드러내고 있다. 한국의 북부지방은 폭우가, 남부지방에는 가뭄이 일어나고 있다. 특히 전라남도의 섬들이 가뭄의 위험에 노출되어 섬 사람들에게 안정적인 물 공급이 요구되는 실정이다. 이러한 문제점을 해결하고자 해수를 이용해 담수를 만들고, 그 물을 정화하는 정수시설을 설계하고자 한다. 해수를 담수로 바꾸는 과정에서 염분이 나오게 되는데, 이 염분을 건축적으로 이용해보고자 한다.

“앞으로 새로운 기회가 될 완도 섬에 안정적으로 물을 공급하는 프로젝트”

최적의 사이트를 완도읍에서 찾았다. 완도읍 내 농공단지이다. 농공단지의 현황을 살펴보면 주로 진한 갈색으로 공장이 많이 분포되어 있다. 대부분 해산물을 생산하고 가공하는 시설로써 이용된다. 수많은 공업용수를 필요로 하는 농공단지임에도 저수지, 외에는 지하수 및 노후화된 상수도관을 통해 운용하고 있어 가뭄에 취약한 상황이다. 하지만 농공단지내에는 완도수자원공사 및 해양 바이오 연구센터가 존재하며, 완도의 특산품을 가공 및 배송하는 업체가 있고, 주변으로 시가지가 분포해있는 상황이다.

그 중에서도 건물이 위치한 사이트의 경우 완도수도지사와 기존의 정수시설이 함께 있는 단지를 골랐다. 단지의 위치가 한 쪽 코너에 자리잡고 있어 청정완도 바다 뷰까지 이용할 수 있는 최적의 위치였다.

Design & Drawings

“물을 끌고 와서 물을 만들어내고 만들어진 물을 시설에 공급한다”

건축적 언어 및 영감은 “깨끗한 물”에서 얻었다. 바닷물이 들어오고 물이 정수되는 과정을 그대로 드러낼 수 있도록 프로그램들을 배치하였으며, 기존에 위치해있던 해조류 공장의 구조를 그대로 유지한 채 디자인이 들어가 주로 Archi를 사용한 디자인으로 완성했다. 전문가만 출입가능한 인프라 스트럭쳐의 공간과 일반인이 출입하는 문화공간이 분리되게끔 층을 나누어 디자인했다.

|