| 수상 |

우수상

|

| 출품자 |

조예진

|

| 소속대학 |

홍익대학교 건축학과/5년

|

| 설계개요 |

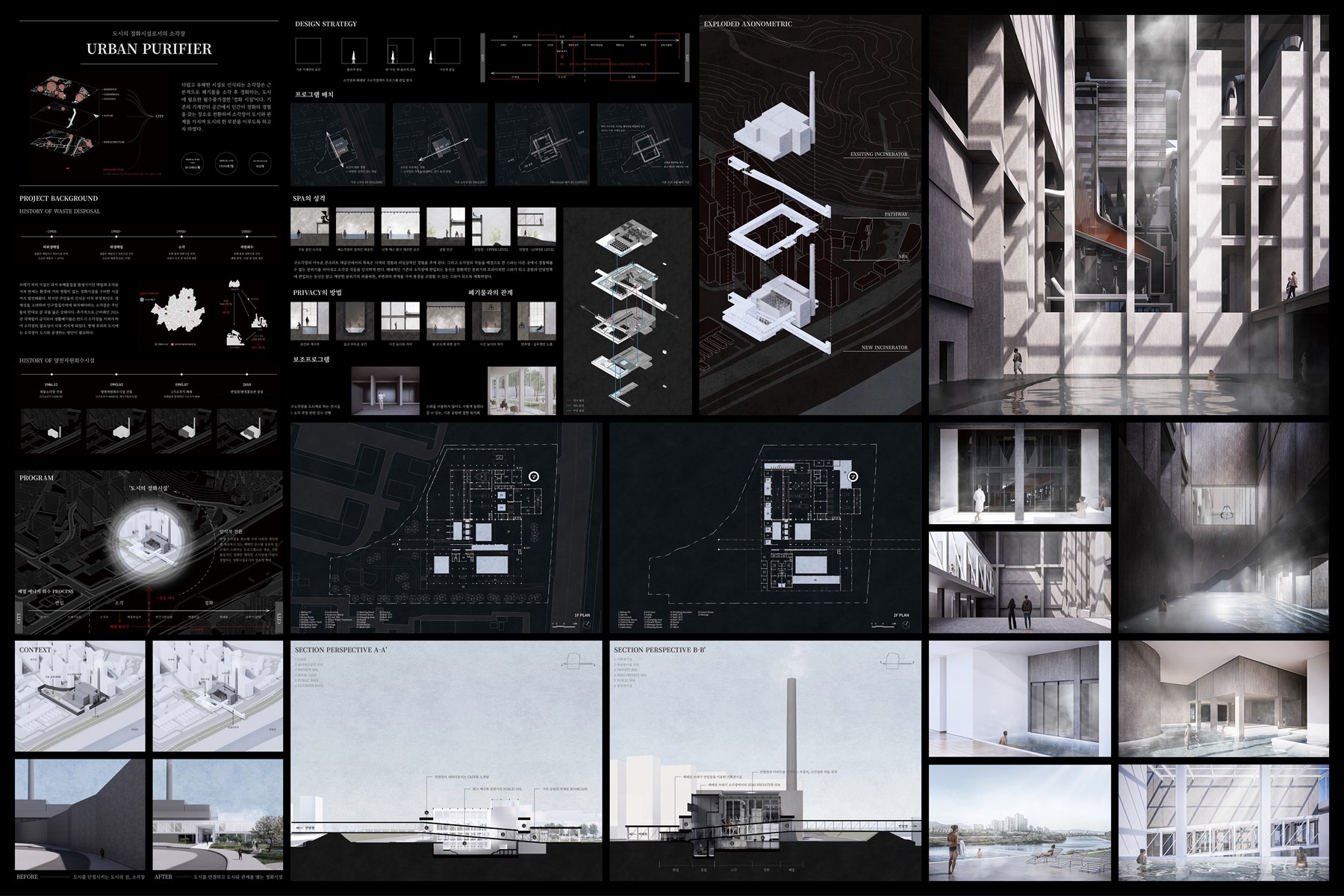

도시정화시설로서의 소각장

더럽고 유해한 시설로 인식되는 소각장은 근본적으로 폐기물을 소각 후 정화하는, 도시에 필수불가결한 '정화 시설'이다. 기존의 기계만의 공간에서 인간이 정화의 경험을 갖는 장소로 전환하여 소각장이 도시와 관계를 가지며 도시의 한 부분을 이루도록 하고자 하였다.

|

| 작품설명 |

우리가 사는 도시 속에는 기피되어 고립해 위치하는 혐오시설이 존재한다. 그 중 대표적인 소각장은 쓰레기를 처리해주는, 도시에 없어서는 안되는 필수불가결한 시설이다. 쓰레기 처리 시설은 과거 유해물질을 발생시키던 매립과 소각을 거쳐 현재는 환경에 거의 영향이 없는 정화시설을 구비한 시설까지 발전해왔다. 하지만 주민들의 인식은 아직 부정적이다. 경제성을 고려하여 인구밀집지역에 위치해야하는 소각장은 주민들의 반대로 갈 곳을 잃은 상태이다. 주거지에 인접해서 위치하는 목동 소각장도 같은 문제를 겪고 있다. 폐쇄, 이전 시위가 빈번하며 그 결과 현재 높은 담에 둘러 쌓여 도시 속에서 고립되어있고 주변 도시의 흐름을 끊고 있다.

소각장이 도시의 한 부분으로 작용할 수 있도록 그 전략으로 소각장이라는 시설을 다시 한번 정의내려보고자 하였다. 소각장은 궁극적으로는 폐기물을 ‘정화하는 시설’이다. 현재 소각장에서는 물질적인 정화만이 이뤄지고 있는데 이에 더해서 사람들이 정화를 경험하는 장소로서의 공간이 되도록 제안하고자 한다. 목동 소각장은 과거 유해물질을 발생시키던 구소각기로 운영되다가 1990년대 중반부터 구소각동을 폐쇄하고 현재는 정화시설을 갖춘 신소각기가 있는 신소각동을 신설해 가동중이다. 그리고 쓰레기를 소각할 때 발생하는 폐열을 발전기를 통해서 인근 지역에 온수와 난방으로 제공하고 있다. 프로젝트 ‘Urban Purifier’에서는 현재 개인에게 개별적으로 제공되는 혜택의 일부를 공공의 장소로 돌려 소각장에 사람이 직접 경험하는 정화인 스파라는 프로그램을 더해 소각장이 새로운 도시의 정화시설로 작동하고, 여러 사람들이 소각장이라는 장소에서 정화의 경험을 가지도록 하였다.

같은 프로그램이라도 어느 위치에 들어가느냐에 따라서 프로그램의 성격이 달라지게 된다. 현재 위치하는 소각장의 맥락속에서 스파는 관입되며 다양한 성격을 띤다. 우선 현재 소각기가 작동할 수 있도록 관입 가능한 영역을 분류하여 안양천으로 가는 동선을 관입하고 확보된 관입 가능 영역에 스파 동선을 설정하였다. 그리고 각 위치와 맥락에 따라 공간의 성격을 다르게 가져가고 그 관입 방식도 또한 다르게 설정하였다.

‘Urban Purifier’의 첫번째 프로그램은 보존되는 소각시설이다. 쓰레기는 쓰레기차로 반입되어 혼합 후 소각, 정화 그리고 배출의 일련의 과정을 거친다. 그리고 아파트에서 안양천으로 가는 길목을 지나가는 사람들은 브릿지를 통해 소각장의 처리과정의 흐름과 나란히 이동하며 소각장과 시각적으로 접촉하여 일상에서 소각기의 작동을 인지하게 된다. 브릿지는 건물로 들어가는 입구로의 역할도 한다. 브릿지에 인접한 기존 구소각장의 반입실과 소각실에 전시를 진행하여 지나가는 사람들이 소각장에 대한 정보를 얻을 수 있도록 하였다. 소각 시 발생한 폐열은 소각기 옆에 위치한 보일러와 발전기에서 온수와 전력으로 재활용되며 스파는 이를 에너지원으로 한다. 브릿지에서 진입한 입구에는 남녀가 나눠진 목욕탕의 세신공간이 위치하며 이 곳을 시작으로 스파는 소각장의 맥락에 물리적으로 시각적으로 관입된다. 구소각장의 어두운 콘크리트 대공간에서의 목욕은 사색의 경험과 비일상적인 경험을 주게 된다. 그리고 소각장의 작동을 배경으로 한 스파는 다른 곳에서 경험해볼 수 없는 분위기를 자아내고 소각장 작동을 인지하게 한다. 이 때 사람과 기존 소각장과의 관계를 고려하여 소각장에서 노출되어도 되는 장면의 정도를 구분해서 완전히 전면 노출하기도 하고 시선의 높이의 차이를 둬서 멀리서 바라보게 하거나 빛의 양을 조절하여 움직임의 실루엣만 노출해 거부감이 들지 않도록 계획하였다. 프라이버시도 고려해 공간의 크기, 빛, 물, 반투명, 증기와 같은 요소로 프라이버시의 정도를 조절하였다. 기본적으로 폐쇄적인 기존의 소각장에 관입되는 동선은 몽환적인 분위기의 프라이빗한 스파가 되고 공원과 안양천쪽에 관입되는 동선은 맑고 깨끗한 분위기의 퍼블릭한, 주변과의 관계를 가져 풍경을 조망할 수 있는 스파가 되도록 계획하였다. 또한 로비층에 위치한 북카페는 아파트와 인접한 부지내의 공원과 연결되어 주민들은 스파를 이용하지 않아도 가볍게 이 정화시설에 들렸다 갈 수 있도록 하였다.

|

| 지도교수 |

이원석

|

| 지도교수 작품평 |

도시에 필수불가결한 혐오시설인 소각장이 도시와 맺는 관계에 대한 고민으로부터 시작한 본 프로젝트는 소각장의 도시와 공생할 수 있는 시설로서 건축적인 해법을 제안한다.

현재 소각열을 회수해 지역 사회에 온수로 제공하고 있다는 사실에 주목하여 온수를 활용한 공공 목욕탕을 프로그램으로 도출하였다. 이를 통해 신체적, 정신적 정화를 경험하는 장소로 소각장을 재규정하고, 소각장은 도시의 정화시설이라는 인식적 전환을 가능하게 한다. 공공 스파의 삽입은 소각장이 도시에서 기능해 온 역사에 대한 시적 변주이자 건축의 설비적 측면을 파고든 현실적 대안이다.

도시적 맥락 분석을 통해 안양천과 주거지의 관계, 구동 중인 소각동과 이용자와의 관계를 재조직하며, 구소각동의 장엄한 공간, 시간의 파티나가 쌓여 있는 재료와 물이 지닌 물성의 결합으로 이 장소만이 가능한 현상학적 경험을 제공한다. 쉽게 상상할 수 없는 이질적 프로그램의 융합은 치밀한 동선 조직과 공간 구성, 장면의 연출을 통해 숭고적 미학을 자아낸다. 이러한 결과물이 기존 공간과 구조체, 재료에 대한 섬세하고 따뜻한 시선을 바탕으로 날카로운 관찰과 분석을 통한 발견의 산물이라는 점은 조예진의 작업을 더욱 돋보이게 한다.

|