| 수상 |

최우수상

|

| 출품자 |

임지희

|

| 소속대학 |

광운대학교 건축학과 5년

|

| 설계개요 |

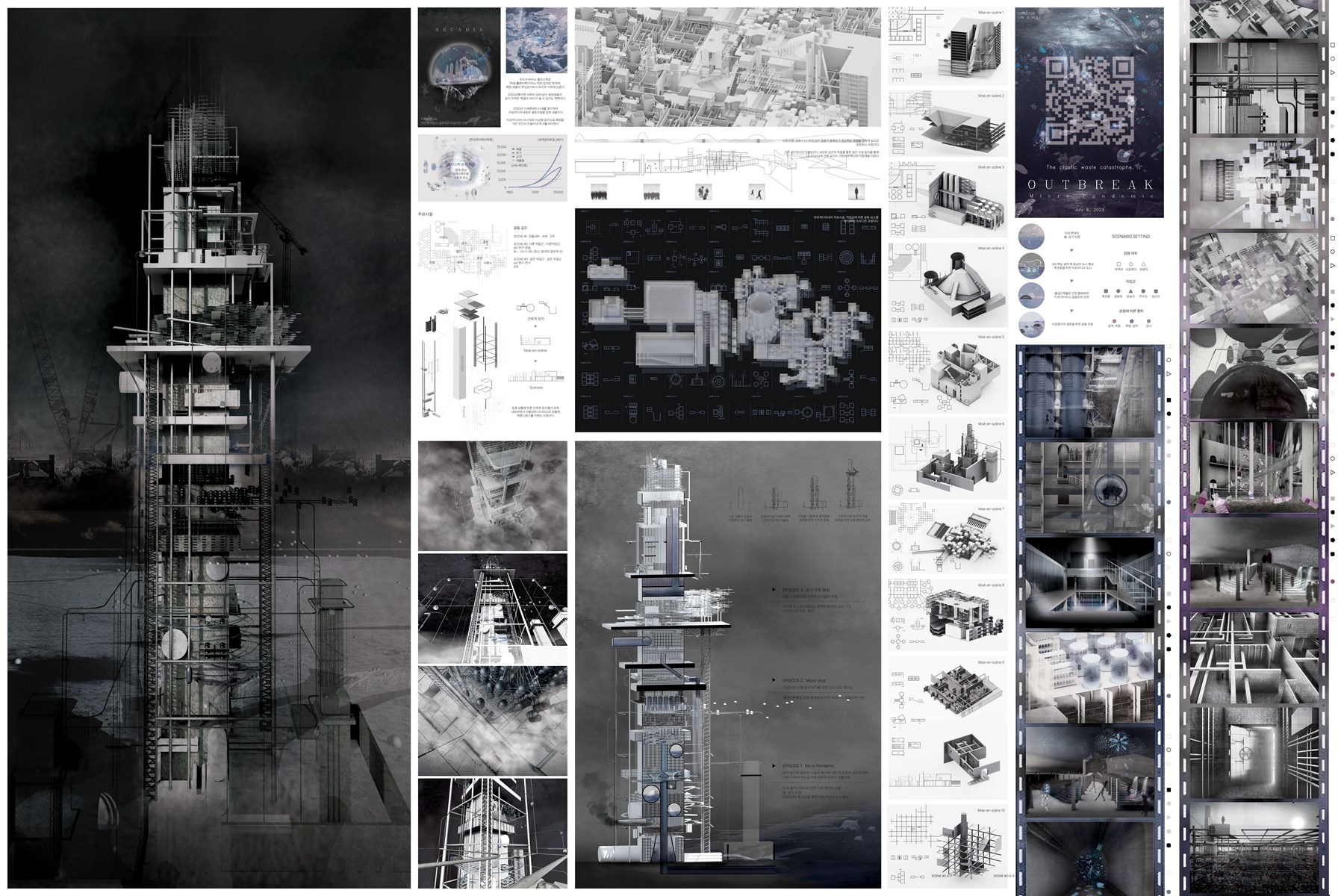

우리가 버리는 플라스틱 쓰레기는 ‘미세 플라스틱’이라는 작은 입자로 쪼개져 해양 생물의 먹잇감이 되고 우리의 식탁에 오른다. 플라스틱으로 인해 맞이할 미래를 가정한 연구 결과로 2050년 플라스틱의 지속적인 사용으로 인한 디스토피아적 상황을 가정해보며 최악의 가상 시나리오를 만들었다. 이 시나리오 안에서의 갈등은 건축적 장치들을 덧붙임을 통해 고조되며, 특정 계층만을 위한 자연의 이상향 공간인 ‘아르카디아’ 내에서 인간의 끝없는 욕망은 건축 공간으로 구현된다. 플라스틱의 위협으로부터 생존하기 위해 인간이 만들어내는 최후의 건축공간은 방어적, 공격적, 감시의 3가지 감정으로 건축 공간이 묘사된다. 건축을 매개체로, 플라스틱 사용으로 인한 디스토피아적 시나리오를 통해 플라스틱을 사용하는 모든 이기적 집단에 메시지를 전달하고 싶다. 또한 건축을 생활하기 위한 공간이 아닌, 재난 시대의 생존을 위한 이기적인 현대인들을 비춘 공간의 새로운 패러다임을 제안한다.

[OUTBREAK_Micro Pandamic]

* 아르카디아 : 자연의 이상적인 미래를 나타내는 개념, 자연의 이상향

(INTRO)

사람들은 미세플라스틱을 피해 더 깨끗한 곳, 고지대를 찾아 이주하고

미세플라스틱에 노출된 인류는 아이큐 60의 저능아 시대를 맞이한다

특권층은 가장 깨끗한 지역인 DMZ 내에 아르카디아라는 거대 은신처를 만든다

사람들은 아르카디아에 오기 위해 아르카디아 내부를 위협하고

아르카디아 내부에서는 플라스틱에 덜 노출된 인간들의 생존 과정을 보여준다.

|

| 작품설명 |

아르카디아는 특권층의 거주하는 장소로 미세 팬데믹 시대의 기본적인 의식주의 욕구가 충족되어야 한다. 또한 공격, 감시가 가능한 형태와 물, 식량 등 자원을 지속해서 저장, 보호하기 위한 수직 타워로 가정한다.

아르카디아 내에는 생활이 가능한 도시의 형태를 갖추기 위한 직업군이 존재한다. 직업군 내에서 기본적인 욕구를 충족하는 과정에서 갈등이 증폭되고 감소하는 과정을 가정하며 갈등 상황에 따른 공간에 대한 건축적 장치들을 스터디했다. 이때 시나리오상의 흐름에 따라 건축적 장치들이 기존 공간에서의 덧붙임이나 새로운 공간의 적층을 통한 공간 구성 방식을 통해 시나리오상의 건축 공간이 구현된다. 마천루는 갈등적 장치에 따라 수직 수평적으로 증축되는 과정을 거치며 시나리오가 전개되고, 내부에서는 공간의 팽창, 수축이 이루어지며 건축 외관 형태에 갈등 상황이 묘사되기도 한다.

이렇게 내외부에의 갈등 상황이 고조되며, 건축적 장치들을 스터디하고 덧붙여지는 과정에서 하나의 미장센을 구성한다. 각각의 미장센은 하나의 건축적 공간으로 구현되면서 연속된 시퀀스의 흐름, 하나의 이미지로 묘사되며 시나리오를 이루게 된다. 시나리오 내부에서는 미세플라스틱의 자연적인 위협뿐만 아니라, 플라스틱을 이용하여 생존하는 인간의 극한 모습이 건축공간으로 묘사된다. 이런 건축 공간의 시나리오를 시청하며 플라스틱의 위험성을 다시 한번 자각하길 하는 바람이다.

|

| 지도교수 |

서유진

|

| 지도교수 작품평 |

본 작품은 해마다 대두되고 짙어지는 공기질의 문제를 실질적으로 건축이 어떻게 해소할 수 있는지, 혹은 과연 건축가가 이 거대하고 실질적인 문제를 건축이라는 미디움을 통해 일말의 변화라도 주려면 무엇을 할 수 있는가라는 건축가의 사회적인 입지에 대한 고뇌에서 출발한 페이퍼아키텍쳐(Paper architecture)이다.

페이퍼아키텍쳐는 프로잭트를 설득력있게 전달하기 위해 다양한 가정을 세우고 또, 실질적인 재약사항들은 배재하는 모순되는 과정들을 반복해왔다. 특히 이 작품은 환경, 기술, 사회, 외교적 문제들이 얽혀 있는 화제의 본질에 대한 해답을 건축물을 통해 제시하여, 모순과 역설을 넘어서 새로운 접근을 시도한다. 졸업작품이라는 기회를 통하여 공간에 시나리오를 얹은 시청각자료서 문제점을 강조하며, 문제점으로 비롯된 공간, 공간으로 심화된 갈등, 그 갈등으로 인하여 완성되는 공간이란 디스토아적 악순환을 표현함으로서 2023년 현시점의 건축가가 보유한 스킬셋으로 본질적 메시지를 전달하는 단편영화이자 새로운 페이퍼아키텍쳐의 한 형태로 간주되고자 한다.

|