수상작품

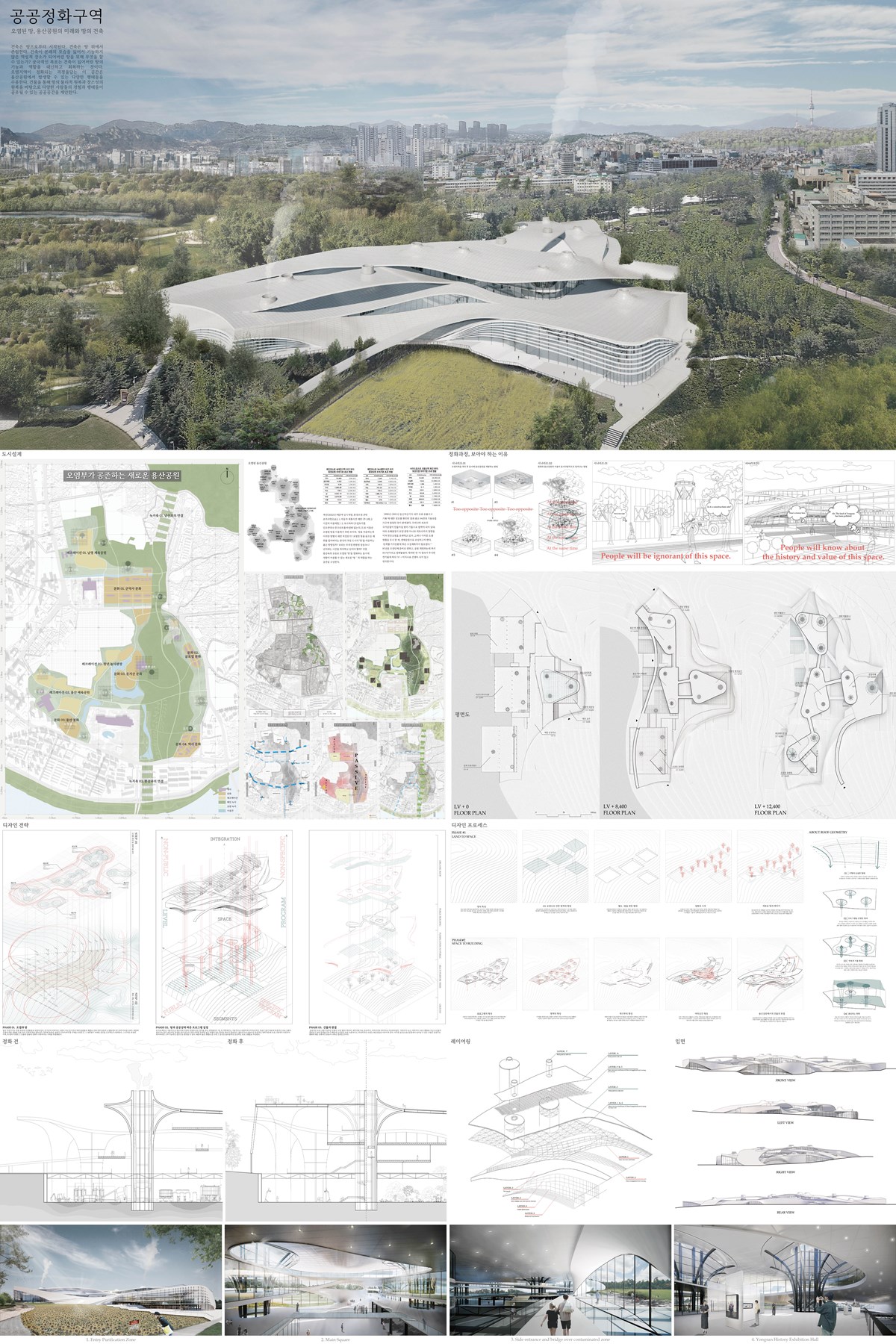

공공정화구역

| 수상 | 우수상 |

|---|---|

| 출품자 | 조영우 |

| 소속대학 | 강원대학교(춘천) 건축학과 5학년 |

| 설계개요 | 서울 한복판에 있었지만 우리의 땅이 아니었던 용산 미군기지 부지는 용산공원이라는 이름으로 140년 만에 우리에게 반환되었다. 오랫동안 환경오염의 사각지대였던 탓에 반환된 용산공원은 유류를 비롯한 각종 오염물질로 뒤덮여 전체 부지의 일부만 사용할 수 있으며 앞으로 오염지대의 복원을 위해 많은 시간과 예산이 투입될 예정이다. 이렇게 불완전한 상태로 반환된 땅을 우리는 어떻게 대해야 할 것인가? |

| 작품설명 | 건축은 땅으로부터 시작된다, 건축은 땅 위에서 존립한다. 건축이 본래의 모습을 잃어서 기능하지 않은 역설적 장소가 되어버린 땅을 위해 무엇을 할 수 있는가? 이 프로젝트의 궁극적인 목표는 건축이 잃어버린 땅의 기능과 역할을 대신하고 회복하는 것에 있다. 땅은 본래 위계가 없고 불특정적인 공간이기 때문에 특정한 프로그램을 갖는 공간, 즉 사람들이 특정한 목적을 갖고 찾아오는 공간이 되어서는 안 된다. 이 땅은 공공성을 지닌 유동적 공간으로서 용산공원의 일부로 존재해야 한다. 본 프로젝트에서는 140년 만에 우리에게 돌아온 오염된 땅의 원복 과정을 보여준다. 오염지역의 토양이 정화되어 우리에게 돌아오는 일련의 과정은 용산공원이라는 이 땅의 장소성과 역사를 일깨워 준다. 정화되고 있는 땅의 모습을 봄으로써 이곳이 본래 어떤 장소였는지. 어떤 역사가 있었는지에 대한 사고를 유도한다. 이 과정은 용산공원이라는 땅과 시민들이 140년 만에 다시 관계를 맺는 시작점으로 작용한다. 따라서 오염지역을 차단한 뒤 수년간의 정화 작업 후 다시 개방하는 방식이 아니라 ‘땅이 정화되어 원복 되는’ 일련의 과정을 시민들이 같이 경험할 수 있도록 해야 한다. 오염지역이 정화되는 과정을 담는 이 공간은 기본적으로 공공성에 기반한 공원과 같은 성격을 갖는 건축물이다. 이 건물은 용산공원에서 발생할 수 있는 다양한 행태들을 수용할 수 있는 장소로서 기능하기 때문에 사용자들은 건물을 매개로 땅, 공간과 다양한 관계를 맺게 된다. 즉 건물을 통해 땅의 물리적 원복과 장소성의 원복을 바탕으로 다양한 사람들의 경험과 행태들이 공유될 수 있는 공공공간을 제안한다. |

| 지도교수 | 김민규 |

| 지도교수 작품평 | 본 과제는 남산부터 한강으로 이어지는 녹색축의 연결이 미군부대로 끊어졌던 것에 대한 도시적 관점의 연결과 이태원, 용산, 한남, 한강이 만나는 곳의 중심성(core)을 고려한 용산공원의 마스터플랜에서 시작하였습니다. 이후 미군의 사용으로 오염된 땅에 대한 정화와 건물의 동시적 사용을 목적으로 건축의 기본 개념과 기술적 부분의 통합적인 평면 및 단면계획, 구조 및 외피계획을 수립하였습니다. 이 과정을 통해 여러 토양 정화법에 기반해 공간이 디자인되었으며, 정화 중일 때의 모습과 끝난 후의 모습까지 구체적인 프로그램을 통해 제안하였습니다. 정화라는 과정에서 비롯된 비정형적인 구조체와 이를 아우르는 유려한 지붕은 용산공원에서 다양한 사람들의 경험과 행태들이 공유될 수 있는 완결된 공간으로 발전하였습니다. 과제를 완성하면서 학생은 정화 과정을 바라보는 행위를 약 140년간 잃어버렸던 땅의 역사성과 장소성에 대한 생각을 일으키는 행위라는 기본적 개념을 잃지 않으려 노력하였으며, 이를 바탕으로 반환된 용산공원을 다시 고립시키고 정화하는 방법이 아닌, 정화 과정에 따라 변하는 땅의 모습을 볼 수 있는 도시, 건축의 통합적 관점을 공공시설로 제안하고자 하였습니다. |