| 설계개요 |

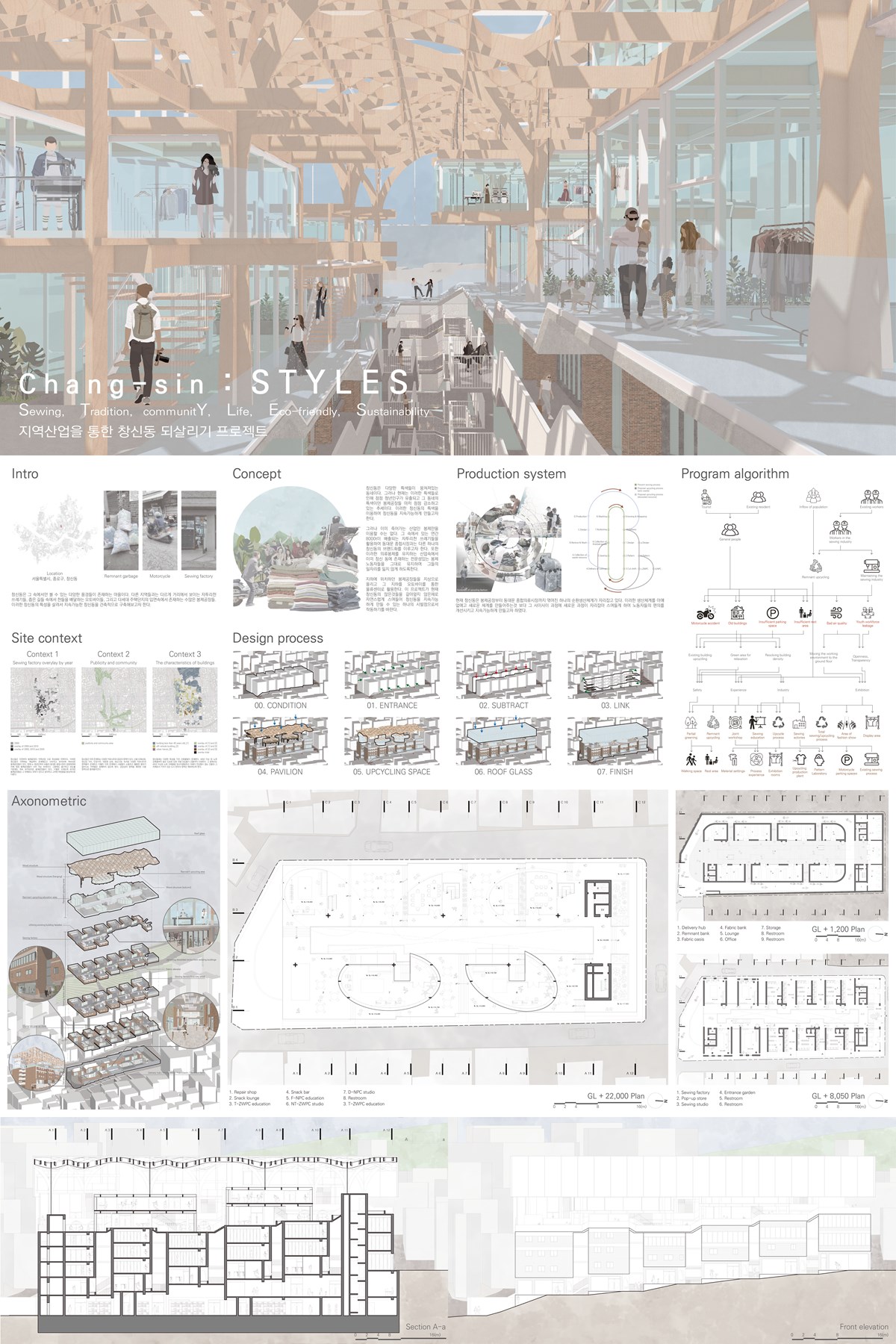

Chang-sin : STYLES

Sewing, Tradition, communitY, Life, Eco-friendly, Sustainability

[지역산업을 통한 창신동 되살리기]

창신동은 6∙25 전쟁 이후 피난민들이 모여들며 자연스럽게 구제 옷 시장이 열리고, 1970년대 후반 청계천 주변의 봉제공장들이 이동하며 동대문 평화시장의 배후 생산지로 자리잡은 지역이다. 봉제공장은 창신동의 지역산업으로 자리잡았으며, 그 결과 창신동에서만 볼 수 있는 특색있는 장면이 많이 연출된다.

하지만 창신동은 현재 쇠퇴하고 있다. 이유는 단순하다. 가격이 상대적으로 저렴한 것을 이점으로 삼는 동대문 시장의 경쟁체계로 인해 수 년째 임금이 동결되고 있고, 중국의 봉제 시장 규모가 커짐에 따라 점점 입지가 줄어들고 있다. 그로 인해 청년층은 점점 감소하고 있고 오랜시간 종사한 봉제 공장 노동자들 중 일부만 그 자리를 지키고 있다.

전통성과 그들만의 자체적 커뮤니티가 형성되어 있는 이러한 창신동에 기존의 것을 파괴하고 새로운 것을 만들어 지역을 되살리는 방식은 옳지 않다. 창신동을 되살릴 수 있는 방식에 있어 쇠퇴하고 있는 지역산업을 이용하고 보완하여 현재 주민들의 커뮤니티를 되살리고 창신동 그 자체가 브랜드화 되어 경쟁력을 가지며 지속가능하게 되살릴 수 있는 건축적 방법인 이 프로젝트를 제안한다.

|

| 작품설명 |

이 프로젝트는 창신동의 주민들과 그들이 이루고 있는 커뮤니티, 수 십년째 이어져 오고 있는 지역 산업인 봉제 산업을 이용하고 보완하여 창신동을 지속 가능하게 만들기 위한 프로젝트이다. 이 것은 이 프로젝트를 굴러가게 할 수 있는 시스템 뿐만 아니라 기존의 건물들을 리모델링 하는 방식에 있어서도 마찬가지이다. 지역 산업에 종사하고 있는 노동자들과 이 지역만의 특색에 집중하여 기존의 것들을 철거하고 없애지 않고 보완하고 스며들 수 있는 것들을 추구하였다. 그 과정에서 봉제 산업에서 필연적으로 발생할 수 밖에 없는 자투리 천을 활용하고자 하였고, 자투리천을 업사이클링 하는 방식을 현재 창신동에서 행해지는 하루 생산 체계에 스며들게 하여 노동자들의 시스템을 구축하였다. 그 과정에서 이 건물을 사용하는 사람들의 환경과 봉제 산업을 굴러가게 할 수 있는 시설, 창신동 그 자체가 브랜드화 되어 다시 활성화 될 수 있는 방법에 대해 고민하였다.

창신동은 1970년대 후반부터 자리잡은 봉제 공장들로 인한 특색 있는 장면들을 볼 수 있다. 골목의 대부분의 건물들에 봉제 공장들이 위치하고 있으며 이로 인해 거리들은 재봉틀이 돌아가는 소리가 가득하고, 스팀 다리미로 인한 수증기가 퍼져나간다. 또한 창신동에서만 연간 약 8000t이 버려지는 봉제 후 남은 자투리 천 쓰레기가 일반 쓰레기 봉투에 담겨 길거리에 만연해 있다. 동대문 종합시장에서 완성된 옷들을 배달하고 원단은 가져오는 오토바이 또한 창신동의 특색이다. 좁은 골목들에 배치된 봉제 공장들에서 생산된 옷들과 원단들을 대부분 오토바이를 통해 배달한다. 이렇게 봉제 공장과 관련된 직종들이 창신동을 가득 채우고 있으며, 이로 인해 봉제 공장은 주민 그들만의 커뮤니티를 이룬다.

[Site Context]

넓은 창신동 속에서 지역을 바꾸어 나갈 수 있는 이 프로젝트의 초석이 될 수 있는 장소를 찾아야했다. 장소를 찾기 위해 창신동의 세가지 컨텍스트에 주목했다. 첫 번째는 연도별 봉제 공장 오버레이이다. 해가 거듭할수록 점점 줄어드는 추세인 봉제 공장 중 세월이 흘러도 없어지지 않는 봉제 공장은 그 자체로 의미가 있다고 생각했다. 두 번째는 공공성과 커뮤니티이다. 주민들의 커뮤니티를 보존하기 위한 이 프로젝트 속에서 기존에 활성화 되어 있는 장소는 침해하지 않았다. 세 번째는 건물의 특성이다. 도로가 닿지 않는 건물, 도시형 한옥, 40년 이상 된 낡은 건물 등 창신동의 건물 특성은 다양하다. 그 중 40년 이상 지난 노후화 된 건축물에 집중하였다. 그 결과 현재 봉제 거리가 위치한 13개의 건물이 자리 잡고 있는 한 블록을 사이트로 설정하였다.

[Program]

사이트의 13개의 모든 건물 속에는 지하 1층부터 지상 1층 혹은 2층까지 봉제공장이 자리 잡고 있다. 지하에 있는 봉제 공장들은 환기가 어려워 노동자들의 작업 환경이 좋지 않다. 그들의 작업 환경을 개선하고자 지하층의 봉제 공장들을 모두 지상 층에 배치했다. 기존의 봉제 공장들이 위치하였던 지하 층은 오토바이 물류 시스템과 자투리천, 원단 창고를 배치했다. 현재 오토바이들이 거리에 주차하고 돌아다니며 보행자들의 안전을 위협하고 있지만 모든 물류 시스템을 지하 층에 배치함으로써 지상은 보행자들만의 거리를 형성했다. 도로와 맞닿고 있는 1층의 영역은 이 지역에서만 생산되는 옷들을 판매하는 창신 팝업 스토어를 배치하여 브랜드화를 이루고 보행자들만의 가로를 활성화 하였다. 2층부터 형성되어 있는 봉제 공장들과 지하 층에 배치된 물류, 창고 시스템을 수직적으로 연결해주기 위해 원단 엘리베이터를 설치하였고, 이 시설은 이 곳을 방문하는 방문객들에게 하나의 전시요소가 된다. 지하 층부터 옥상 층까지 13개 건물의 슬라브들을 이어주며 순환동선을 형성하였고, 이 동선을 이용하는 방문객들을 각각의 봉제공장들을 지나가며 그 속에서 일하는 봉제 노동자들의 행위 자체가 전시되는 것을 볼 수 있다. 옥상층은 자투리천을 업사이클링하는 업사이클링 센터와 그것을 체험해 볼 수 있는 공방이 위치한다. 모든 공정들은 건물 속에서 하루 생산 체계에 맞춰 움직이며, 방문객들은 체험과 전시, 구매를 통해 이 건물을 활성화 시킨다.

[Design Process]

기존의 블록에 있던 각 건물의 사이 공간을 주 출입구로 선정한다. 그 다음 내부 순환 동선을 이루기 위한 중정의 영역을 서브트랙트 한다. 각 건물의 슬라브들을 이어주며 순환 동선을 형성하고 이는 지하 층부터 옥상 층까지 끊어지지 않고 이어진다. 옥상 층에는 업사이클링 센터를 형성하기 위한 파빌리온을 형성하고 이는 구조적인 역할을 담당한다. 파빌리온 구조체는 천을 만드는 방식 중 하나인 Weaving에서 형태를 가져왔다. 또한 기존의 건물들의 딱딱하고 각진 디자인과 대비되는 유연한 디자인을 선택 하였고, 재료적인 면에서도 기존의 건물들의 무거운 느낌을 주는 벽돌, 석재, 콘크리트와 대비되게 가벼운 느낌의 나무를 사용했다. 이를 통해 기존의 건물 영역에 배치된 지역 산업과 새로운 지역 산업으로 자리 잡게 될 옥상 업사이클링 센터의 차별성을 두고자 했다. 마지막으로 기능적인 역할을 하는 유리를 덮어주며 완성된다.

이 프로젝트는 창신동을 지속 가능하게 되살리기 위해 주민, 지역 산업, 커뮤니티, 특색 모든 것을 외면하지 않고 보완하는 방식으로 풀어나갔다. 결국 프로젝트의 중심이 되는 것은 건물에서 더 나아가 사람을 위한 시스템이다. 건물 노후화, 봉제 공장, 가파른 경사, 좁은 길 등 대부분의 창신동의 환경은 유사하다. 이러한 유사한 환경 속에서 Chang-sin : STYLES는 노후화 된 건물을 철거하지 않고 리모델링하며 지역 산업을 보완하고 지속 가능하게 만드는 방법에 그 의미를 가진다. 비록 지금은 한 블록에 국한되어 제안하지만, 창신동이라는 유사한 환경 속에서 이 프로젝트가 창신동의 대부분의 영역에 적용되어 결국 창신동 전체를 지속 가능하게 만들 수 있을 것 이라는 바램을 끝으로 프로젝트를 마무리한다.

|