| 설계개요 |

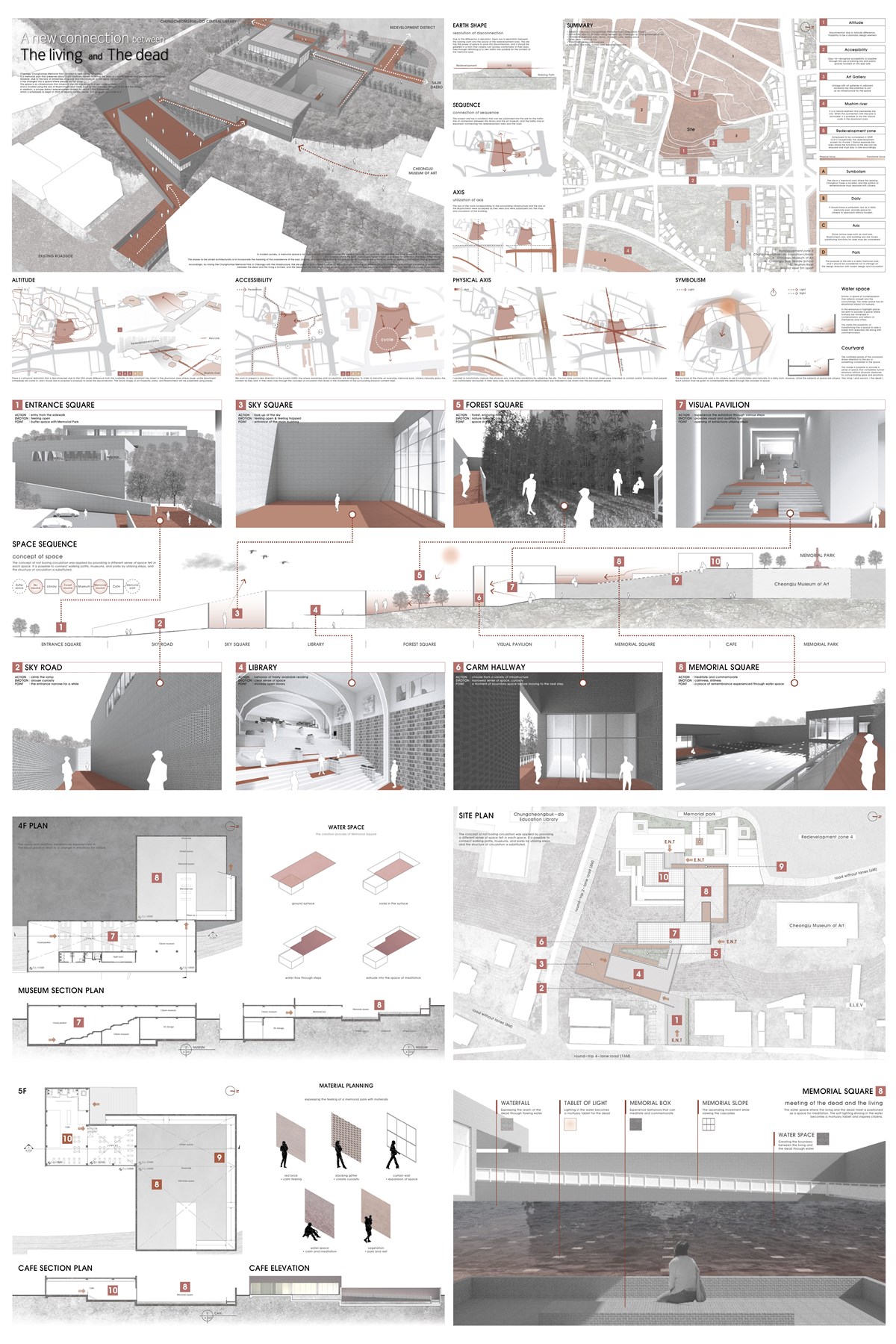

건축구분: 신축공사

사 업 명: 서원구 사직동 604-87일대 문화 및 집회시설 신축공사

대지위치: 충청북도 청주시 서원구 사직동 604-87,89 / 12-34

대지면적: 14,396.78 ㎡

건축면적: 2,681.75 ㎡

지역지구: 문화공원, 자연녹지지역, 제1종일반주거지역

용 도: 문화 및 집회시설

규 모: 지상5층

구 조: 철근콘크리트구조

외부마감: 적벽돌치장쌓기

프로그램: 추모공간, 명상공간, 도서관, 뮤지엄, 카페

|

| 작품설명 |

I ABOUT THE MEMORIAL

현대사회에서는 추모공간이 죽인 자를 매개체로 하여 산 자들 간의 관계를 형성하는 공간이라는 인식이 늘어나고 있습니다. 추모객이 따로 없고 시체를 화장하여 유골함에 보관하던 납골당, 유골함을 보관하는 공간 이외에 추모객들을 위한 추모시설을 마련한 봉안당, 그리고 추모객들의 휴식공간과 다양한 문화시설을 조성한 공원 형태인 추모공원으로 시대의 상황과 기능에 맞게 언어 또한 변화하는 모습을 볼 수 있습니다. 사회의 변화에 의해 과거 죽은 자 중심인 엄숙하기만 한 추모공간이 산 자 중심의 개방적인 추모공간으로 변화하고 있는 것입니다. 건축적 공간과 기능(동선, 외관, 공간구성, 배치 등)을 통해 죽은 사람과 산 사람 간의 관계가 형성되고 죽은 자는 인생을 죽음으로 끝나는 것이 아니라 우리의 기억 속에 지속되고 연장되는 진정한 추모의 의미를 담아낼 수 있는 것입니다.

I PROBLEM

해당 사업 대상지는 청주 사직동에 위치한 청주 충혼탑 추모공원입니다. 해당 공간은 청주시에 연고가 있는 호국용사의 위훈을 기리는 약 3,400여 개의 위패를 보관하고 있는 추모공원입니다. 하지만 전몰군경 및 호국용사를 기리기 위한 추모공원이 존재하는가에 대한 존재 여부의 의문, 위패를 모시는 공간은 단순 창고 형태로 곰팡이 피고 녹슨 갇힌 공간, 공간에 대한 인식의 부족과 노후화된 도심의 영향으로 사람들의 발길이 닿지 않는 단절된 공간으로 변화하였습니다.

I CONDITION

사업 대상지의 매우 인접한 위치에 도심 속 시민들이 누릴 수 있는 청주시립미술관, 충청북도 교육도서관 등의 인프라가 청주를 가로지르는 무심천과 도로의 축을 활용하여 자리하고 있습니다. 또한 낙후된 도심을 재건하고자 2025년 착공 예정인 약 2,500세대의 사모지구 재개발사업이 진행 중에 있습니다. 이에 따라 주변 인프라와 연동하여 해당 부지의 접근성 재고의 일환으로 미술관 방향에 야외 에스컬레이터가 현재 준공 중에 있습니다. 이러한 배경 속에서 개방적인 추모공간으로 형태의 변화가 가능한 물리적 조건을 지니고 있습니다. 기존의 단절된 하나의 섬 같았던 공간이 동선의 흐름을 통해 공간이 연장되고 주변과 연계되어 일상적인 추모공원으로 개방적인 공간이 될 수 있는 가능성을 내포하고 있습니다.

I STORY

추모공간의 동선, 외관, 공간구성, 배치 등의 영향으로 과거, 현재, 미래가 공존한다는 의미를 담아내는 것이 건축적으로 풀어야 할 해답이라고 생각합니다. 과거 죽은 자를 기리기 위한 영역만이 아닌 현재를 살아가고 있는 사람들을 위해 영역을 넓히는 공간으로 조성하고자 합니다. 죽은 자를 미래에도 기억하기 위한 공간으로, 과거와 현재, 현재와 미래가 공존하는 공간으로 변모하기를 원합니다. 사업 대상지는 노후화된 도심 속 인프라를 활성화하는 작업이 진행되고 있습니다. 대상지의 가능성을 주변 인프라와 연계하여 시민들이 새롭게 누릴 수 있는 추모의 형태와 자유롭게 이용 가능한 연계형 기능으로 시민들에게 다시 찾아오기를 원합니다.

|