| 수상 |

우수상

|

| 출품자 |

고은리

|

| 소속대학 |

한양대학교 건축학부 5년

|

| 설계개요 |

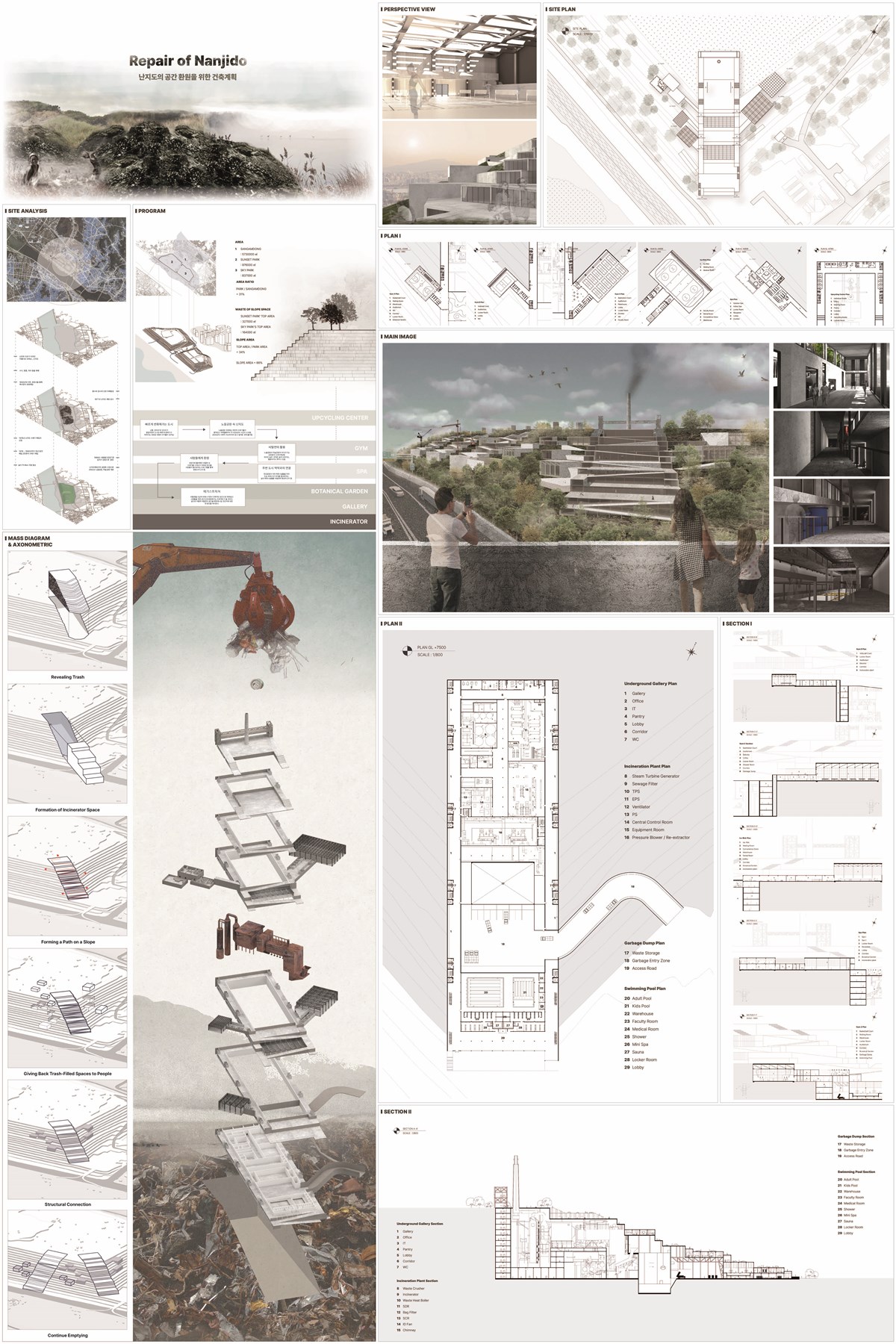

이 프로젝트는 브라운 필드(Brownfield)인 난지도의 비탈면을 사람들에게 환원시키기 위한 건축계획이다.

브라운 필드란, 산업화로 인해 도시가 빠르게 변화하면서 버려진 산업지역 혹은 불필요해진 부지를 뜻한다. 상암동에 위치한 노을공원과 하늘공원은 원래 난지도 위에 쌓인 90미터의 거대한 쓰레기산이었다. 2002년 월드컵 개최로 인해 매립지였던 난지도를 급하게 공원화 하였고, 쓰레기산 표면에 흙을 덮고 식생을 심어 현재의 노을공원과 하늘공원이 된 것이다.

공원화 과정에서 쓰레기가 흘러내리지 않도록 사면 안정화 작업을 통해 비탈면을 형성하였다. 노을공원과 하늘공원은 상암동 전체 면적의 약 30%를 차지할 정도로 규모가 크다. 하지만 공원으로 활용되고 있는 윗면을 제외한 나머지 비탈면들은 두 공원 전체 면적의 약 66%를 차지함에도 불구하고 공간으로서 전혀 활용되지 못하고 있는 상황이다. 도시의 필요에 따라, 쓰레기 매립지에서 공원으로 바뀌며 형성된 비탈면은 쓰레기를 받치는 용도일 뿐 사람이 오갈 수 없는 또 다른 형태의 브라운 필드인 것이다.

묻혀진 쓰레기를 파내고 방치되어 있던 비탈면 공간을 사람들에게 환원시키고자 한다. 드러난 쓰레기는 소각장을 통해 태워지고 비워진 공간에는 스포츠, 문화, 주거 등의 프로그램으로 채워진다. 이러한 작업은 쓰레기가 쌓여온 시간만큼 오랜 기간 점진적으로 이루어지고 모든 비탈면은 건축적으로 재탄생 된다.

|

| 작품설명 |

Sequence 1 ) 환원의 시작 _ 비탈면을 거닐다.

사면의 비탈면이 만나는 모서리가 환원의 시작점이 된다. 모서리에는 공원에 묻혀진 쓰레기들을 소각할 소각장이 우선적으로 들어선다. 소각장은 필요한 설비시설들의 크기에 맞춰 3단 높이의 최적의 Mass를 형성한다. 소각장 Mass 윗면의 단차를 더 분할하여 비탈면 위를 활보할 수 있는 경사로와 계단을 조성한다. 비탈면을 오르고 내리며 공간에 접근할 수 있도록 하는 것이 환원의 시작이다.

Sequence 2 ) 공간의 확장 _ 비탈면 공간의 환원

소각장 Mass 양 옆으로 10m 너비의 코어가 들어선다. SRC구조로 계획된 코어는 앞으로 확장될 공간이 연결되는 부분으로, 공간들을 지탱하는 축이 된다.

또한 이 공간은 Servant Space로서 엘리베이터, 계단, 에스컬레이터 등의 수직적 요소들로 채워지고 화장실 및 주요시설들을 보조하는 편의시설들을 제공하며, 소각장 내부에 사고 발생시 대피소가 되어준다.

소각장을 중심으로 양쪽 비탈면 아래에 묻혀진 쓰레기를 계속해서 비워낸다. 쓰레기를 비워낸 공간은 골조로 채워져 사람들을 위한 공간으로 재탄생하고 골조들은 코어와 연결돼 캔틸레버 구조로 지어진다. 후에 골조 아래에 쓰레기가 모두 비워졌을 때 구조적 안정을 이루기 위함이다. 이러한 과정이 계속 반복되고 환원되어진 다양한 공간들이 코어에 Plug-in 되면서 메가스트럭처로 성장한다.

본 프로젝트에서는 한강 공원의 산책로와 이어지는 모서리 부분의 비탈면 공간을 환원시킴에 따라 프로그램은 실내체육시설 및 스파 시설로 계획해보았다. 넓은 비탈면은 상당한 면적을 차지해 도시 중심에 위치하기 힘든 각종 실내체육관들을 충분히 수용할 수 있기 때문이다. 또한 배드민턴, 농구, 배구, 수영장 등 각 체육시설에 알맞은 구조로 설계한 모습을 단면을 통해 확인할 수 있다.

Sequence 3 ) 난지도의 수리 _ 비탈면의 건축화

Sequence 2의 방식은 비탈면이 모두 건축화 될 때까지 진행된다. 또다른 코어가 들어서고, 확장된 공간들은 두 코어 사이에서 구조적으로 이어진다. 코어들 사이로 확장된 공간들은 사람들에게 필요한 프로그램으로 환원되어지고 쓰레기들은 계속해서 소각되어진다. 구멍 난 옷을 바느질로 꿰매듯 비탈면 속 비워진 공간들이 골조들로 수리되는 것이다.

오랜 시간 동안 쓰레기가 쌓여 온 만큼, 공간을 환원하는 데에도 긴 시간이 필요하다. 어느 순간, 우리는 건축화 되어 사람들의 다양한 활동으로 채워진 비탈면을 바라볼 수 있을 것이다.

|

| 지도교수 |

남성택

|

| 지도교수 작품평 |

고은리 학생의 “난지도의 공간 환원을 위한 계획”은 산업화 시대의 필요악인 쓰레기로 축적된 인공산인 난지도를 치유할 수 있는 건축적 방법에 대한 진지한 고민입니다. 설계안은 난지도의 비탈면에 집중하고 있습니다. 난지도 비탈면은 현재 자연으로 위장한 채로 방치되고 있으나 오랜 세월 비바람에 의해 벗겨지며 내부의 불편한 진실을 드러내곤 하며 난지도의 취약점이 되고 있습니다. 고은리 학생의 설계안은 난지도 비탈면을 지형과 환경에 친화적인 테라스 건축으로 대체하고자 합니다. 테라스 건축의 윗 공간에서는 도시적 삶의 활동을 위한 무대가 되며 아래 공간에서는 그러한 삶을 사실상 뒷받침하는 기반시설들이 수용됩니다. 이를 위한 구축의 과정은 난지도 속 매립 쓰레기들을 걷어내고 점진적으로 처리하며 주변 지역사회를 위한 열에너지 자원으로 공급하면서 땅의 치유와 환원과 더불어 지속가능한 자연 친화적 도시의 생태계의 창조에 기여하게 됩니다. 이와 같은 고은리 학생의 건축적 제안은 난지도 문제에 대한 매우 흥미로운 시스템적 해법을 제안하고 있어 깊은 의미를 지닌 작업이라고 생각하며, 추천하는 바입니다.

|