| 수상 |

최우수상

|

| 출품자 |

김지우

|

| 소속대학 |

경희대학교 건축학과 5년

|

| 설계개요 |

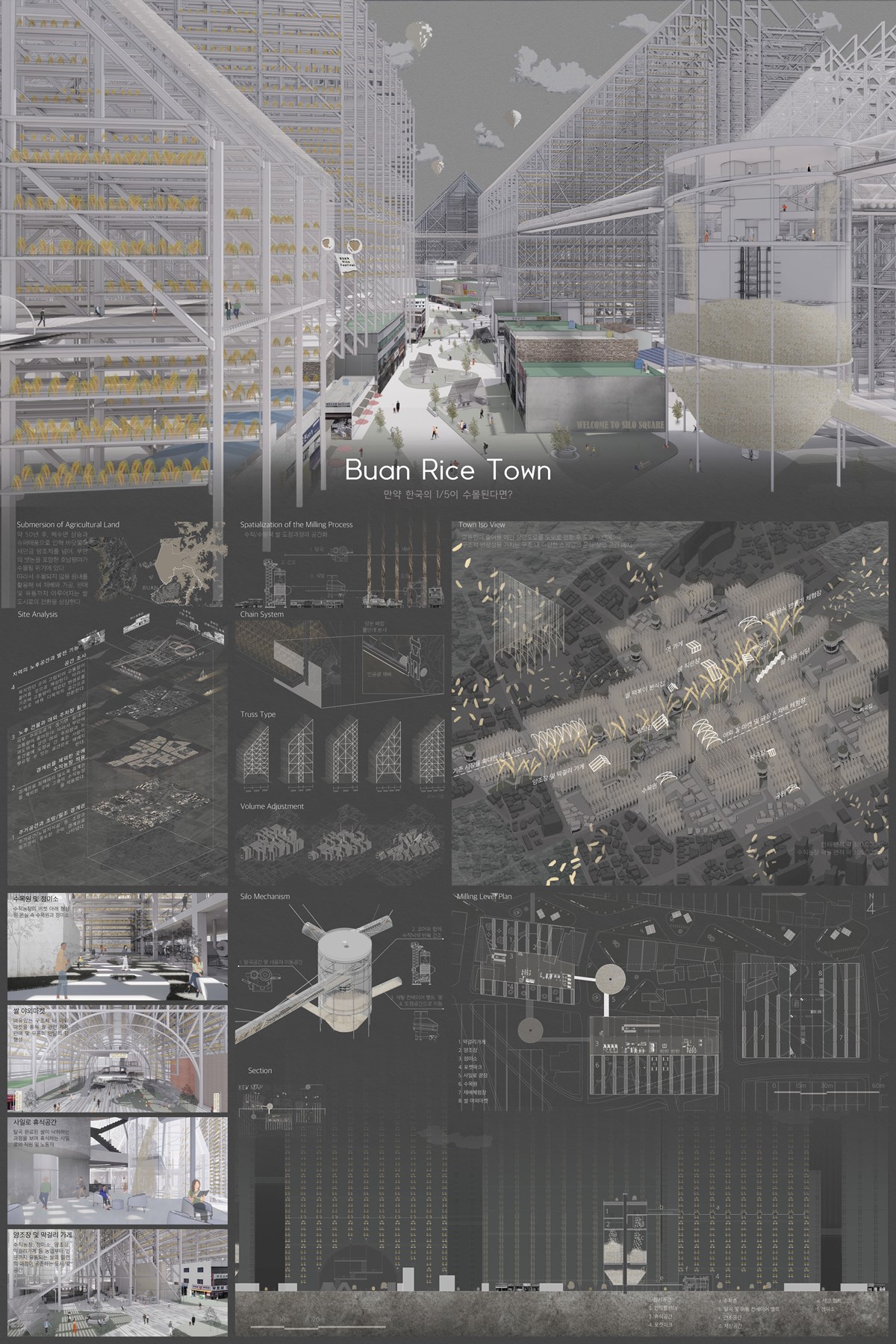

세계는 현재 기후변화에 따른 식량위기를 겪고 있다. 만약 해수면 상승과 슈퍼태풍의 발현이 지속된다면 약 50년 후, 서해안의 세계 최고 길이의 새만금 방조제에 바닷물이 범람할 가능성이 있다. 바닷물이 방조제를 넘어 범람한다면 전라북도의 최대 농경지인 호남평야에 속한 부안의 볏논의 약 12,900ha가 수몰된다. 이는 국내 식량 자급률이 가장 높은 쌀의 공급에 영향을 미치며 곧 국가적 식량위기로 이어질 것이다. 더불어 부안은 소멸위기 지방이며 주요 외부도로는 낮은 지대에 위치한다. 이에 수몰이 진행된다면 육지였던 부안은 섬이 되는 변화가 나타난다.

이런 상황에서 부안의 수몰은 지역의 몰락이 아닌 새로운 모습의 활기찬 쌀 도시로 변화할 가능성을 제안한다. 이를 위해 부안에 벼 재배와 가공, 판매 및 유통까지 이루어지는 쌀 도시로의 전환을 상상한다.

|

| 작품설명 |

수몰로 인해 외부로 통하는 교통량이 줄어듦에 따라, 수몰되지 않을 읍내의 과도했던 야외주차장 등의 차량시설과 기존 건물 위로 수직농장과 가공공간의 배치를 제안한다. 더불어 읍내 전반에 있는 노후건물과 교통량이 적어 유휴공간이 될 번영로는 도보로 바꾸어 사람이 향유할 수 있는 공간으로 재배치한다.

수몰될 농경지의 수확량을 감당하기 위해, 좁은 읍내 위로 최대한의 효율을 가지는 수직농장이 들어서야 한다. 따라서 수직농장은 회전 시스템을 통해 하나의 관리층으로 모든 버켓의 재배 및 관리가 가능하도록 생각했다. 따라서 모든 버켓은 낮 시간대의 태양에너지를 충분히 활용할 수 있으며 버켓 아래의 인공광으로 밤에도 벼의 생장이 가능하다.

더불어 읍내의 필지 내 건물 배치는 통일되지 않기에 수직농장의 구조체 또한 배치된 건물을 피해 지지되도록 여러가지 프로토 타입을 적용했다. 수직농장의 레이어는 동서방향으로 놓이고, 메인 스트릿혹은 주거건물을 향해 절삭되어 햇빛을 막지 않으면서 최대한의 재배를 도모했다.

쌀의 도정과정은 각각 수직/수평적 방향을 가진다. 적은 면적에 대량의 쌀 도정을 감당할 수 있도록 도정기계를 공간적 스케일로 키운 후, 쌀의 도정 과정과 사람이 같은 움직임을 갖는 공간을 생각했다. 그 중 미곡저장시설인 사일로의 형상을 딴 건조/저장시설은 수직농장 3-4개 당 하나씩 배치되어 도시 전반에 쌀 공정과정 전시, 쌀 문화체험 등 다양한 문화 공간을 형성했다.

더불어 고층 수직농장의 밀도를 고려해, 보행자가 지나다니는 지면층에 여유공간을 마련하고자 한다. 따라서 지면층에 아치, 박공 등의 구조적 안정성을 가지는 구조체 내 다양한 스케일을 가진 쌀 관련 상업/문화 공간을 배치해 다양한 유통 및 판매 공간 등, 기존 부안에 없었던 자연스러운 만남이 이루어지는 공간을 형성했다.

이를 통해 쇠락해가는 부안의 수몰은 지역의 몰락이 아닌 새로운 모습의 활기찬 도시로 변화할 수 있다는 가능성을 제안한다. 더불어 이러한 아이디어는 부안에만 적용 가능한 것이 아니다. 식량위기와 기후변화라는 공통된 위기의 상황에서 하나의 해결책을 프로토 타입으로 제시했기에 각 사이트에 맞추어 변형 후 적용 가능하다. 적용 스케일을 키워 도시-국가적 해결책이 되거나 스케일을 줄여 건물 등의 변형 후 활용이 가능하다. 따라서 본 프로젝트는 디스토피아적 상황에서 유토피아적 해결책과 그의 실현 가능성을 탐구함에 의의가 있다.

|

| 지도교수 |

이석

|

| 지도교수 작품평 |

Buan Rice Town은 우리나라의 대표적인 곡창지대인 호남평야의 농경지 일부가 지구 온난화에 따른 해수면 상승으로 인해 수몰되어 소실 되었을 경우를 가정하여 새로운 방식의 식량 수급 방식과 이를 활용한 건축적 상상력을 제안한 프로젝트로 전통적인 벼의 경작 방식을 수직 재배 방식으로 시스템화하고 이에 따른 도시적 변화, 경제활동의 변화, 지속 가능한 농촌마을의 커뮤니티 형성에 대한 가능성을 탐구하였다.

도시적 스케일로 접근하여 변화하는 농촌 마을의 마스터플랜을 제시함과 동시에 쌀이 재배되고 정미되는 생산 및 유통의 과정을 분석하고 새롭게 재해석하여 마을 전체를 정미소화 할 수 있는 건축적 시스템을 제안하였다. 이 과정에서 수직농장의 경작 활동과 이로 인해 파생되는 지역 경제활동 활성화를 위한 공간, 마을 커뮤니티를 위해 만들어진 다양하고 구체적으로 제시된 건축적 공간들과 해법들이 매우 흥미로우며 사라져가는 농촌 마을의 새로운 변화를 상상할 수 있는 도시적, 건축적 아이디어가 돋보이는 작품이다.

|