| 수상 |

우수상

|

| 출품자 |

홍석민

|

| 소속대학 |

부산대학교 건축학과 5학년

|

| 설계개요 |

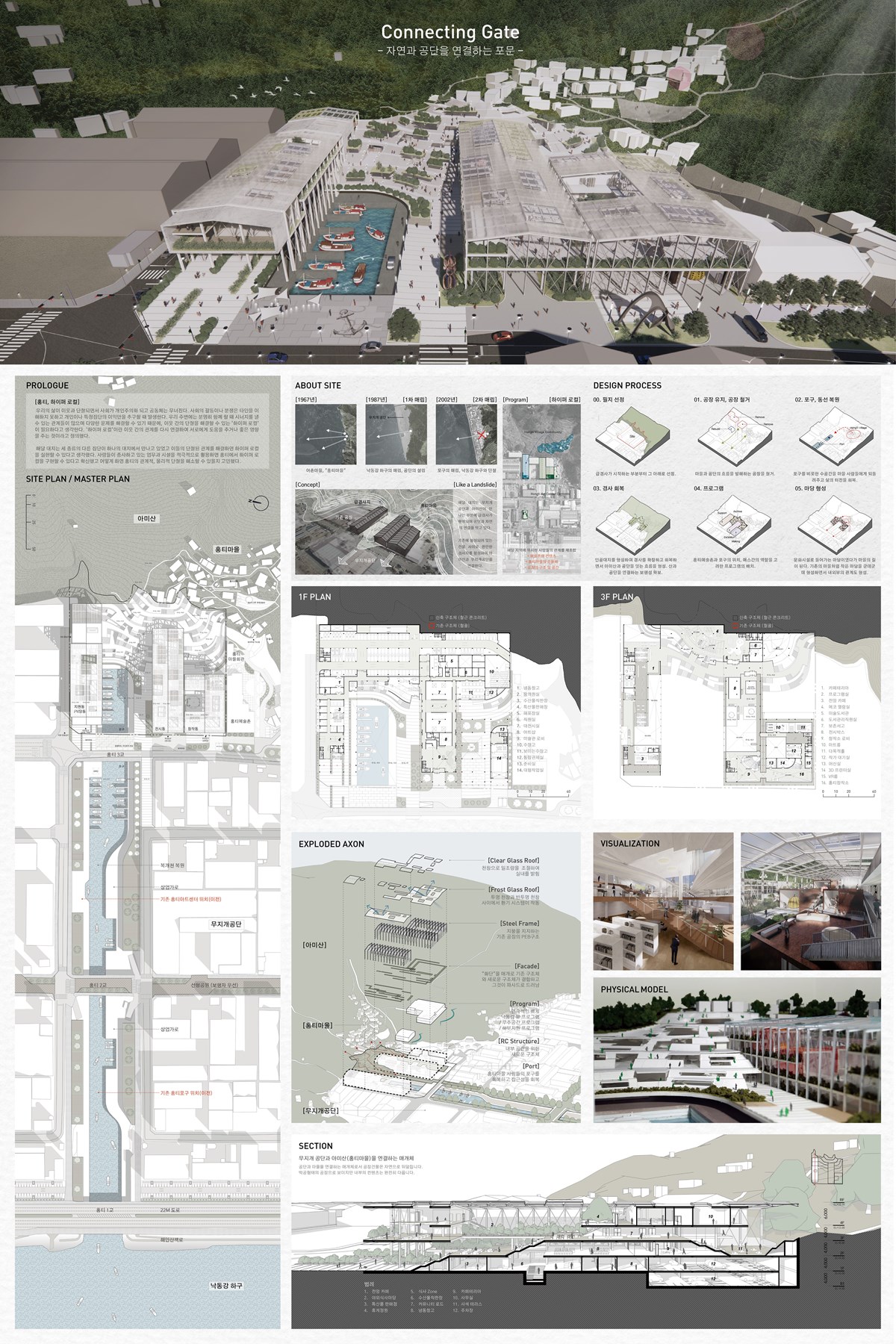

[PROLOGUE _ 홍티, 하이퍼 로컬]

우리의 삶이 이웃과 단절되면서 사회가 개인주의화 되고 공동체는 무너진다. 사회의 갈등이나 분쟁은 타인을 이해하지 못하고 개인이나 특정집단의 이익만을 추구할 때 발생한다. 우리 주변에는 분명히 함께 할 때 시너지를 낼 수 있는 관계들이 많으며 다양한 문제를 해결할 수 있기 때문에, 이웃 간의 단절을 해결할 수 있는 ‘하이퍼 로컬’이 필요하다고 생각한다. ‘하이퍼 로컬’이란 이웃 간의 관계를 다시 연결하여 서로에게 도움을 주거나 좋은 영향을 주는 것이라고 정의했다.

해당 대지는 세 종류의 다른 집단이 하나의 대지에서 만나고 있었고 이들의 단절된 관계를 해결하면 하이퍼 로컬을 실현할 수 있다고 생각했다. 사람들이 종사하고 있는 업무과 시설을 적극적으로 활용하면 홍티에서 하이퍼 로컬을 구현할 수 있다고 확신했고 어떻게 하면 홍티의 관계적, 물리적 단절을 해소할 수 있을지 고민했다.

[SITE ANALYSIS _ 관계의 단절 & 물리적 단절]

대지의 역사

1967년(어촌 마을) – 홍티마을은 낙동강 하구와 접한 어촌 마을을 형성하고 있었다. 낙동강은 홍티마을 사람들의 생계 수단이자 삶의 터전이었다.

1987년(1차 매립) – 무지개공단의 설립을 위해 낙동강 하구를 매립한다. 홍티마을 사람들이 낙동강 하구로 출항할 수 있는 루트는 하나로 제한된다.

2002년(2차 매립) – 홍티마을에서 많은 사람들이 떠나고 포구의 관리가 허술해지자 포구에서는 악취가 나기 시작했고, 2차 매립을 진행하면서 홍티마을은 낙동강 하구로 나갈 수 있는 길을 잃어버렸다. 하지만 일부의 어민들은 여전히 자리를 지키고 있다.

2013년(작가 입주) – 무지개공단에 작가들을 입주시키면 활기찬 공단으로 거듭날 수 있을 것이라고 생각했지만, 근린생활시설의 부재나 주거 환경의 열악 등 작가들에게 닥친 다양한 문제들의 해결 방안이 필요하다.

대지에는 2가지의 이슈가 있다.

ISSUE 1 : “관계의 단절_근린생활시설 및 일자리의 부재”

해당 지역을 구성하는 사람들은 결핍 된 것들이 많다. 공장 사람들은 공단에 음식점이 없기 때문에 공단을 빠져나와 식사를 하고 아트센터의 작가들은 전시를 할 마땅한 대공간과 지원 시설이 부족하기 때문에 불편을 겪고 있으며 홍티마을의 사람들은 어업을 할 포구를 잃어버렸다.

ISSUE 2 : “물리적 단절_강어귀를 매립한 공단과 단절된 자연의 흐름”

기존의 홍티마을은 ‘산’과 ‘강’이라는 자연적 요소가 연속적인 관계를 형성하고 있었으나, 공단이 강어귀를 매립하고 폭력적으로 사이에 들어오면서 단절된 형상을 띄고 있다. 또한 공장을 더 확장하고자 하는 인간의 욕심은 산을 가능한 최대로 절토하도록 만들었고 이 때 만들어진 급경사지는 무지개공단과 아미산이 연결될 수 있는 여지를 없애 버렸다.

|

| 작품설명 |

[CONCEPT_물리적 연결]

이번 설계의 전체 컨셉은, ‘단절된 공단과 자연요소’를 다시 연결하여 단절된 관계를 회복시키는 방법을 제시하는 것이다. ‘낙동강-공단-아미산’의 단절된 관계를 회복하기 위해 낙동강 방면으로는 포구를 다시 대지 내로 관입하여 포구를 회복시켜준다. 또한, 아미산 방면으로는 기존에 형성되어 있는 건물 사이로 완만한 경사지를 형성하여 아미산과 무지개공단을 연결한다. 급경사지가 형성되어 있는 아미산과 공단의 경계부분에 완만한 등고 형상의 보행로와 작은 마당들이 형성되면 산에서부터 보행흐름과 녹지흐름이 경사를 타고 공단으로 내려온다. 또한 낙동강 방면으로 관입된 수로 주변으로는 수변 가로가 형성되어 문화의 축으로 작동한다.

[PROGRAM_관계의 연결]

해당 지역의 ‘홍티마을, 무지개공단, 홍티아트센터 작가’의 서로 다른 집단은 같은 지역에서 별개의 집단으로 동떨어져 있다. 그 때문에 지역의 근린생활시설 부족 문제나 갈등이 발생한다. 하지만 아이러니하게 지역에 있는 사람들의 관계를 재조합 하면 결핍된 것들을 해결할 수 있다. ‘홍티마을의 공동체’는 공단에 시장, 식당 등의 근린생활시설을 제공하여 음식점, 마트의 부재 문제를 해결해 줄 수 있다. ‘공장의 구조 및 공간’은 작가들에게 대공간을 활용한 작업장과 전시장을 제공할 수 있고, ‘홍티아트센터의 컨텐츠’는 지역문화 활성화에 도움을 줄 수 있다. “홍티마을의 공동체 + 공장의 구조 및 공간 + 홍티아트센터의 컨텐츠”의 프로그램 구조를 제안하여 관계의 연결을 통한 하이퍼 로컬을 실현하고 결핍된 것들을 해결한다.

[MASS DEVELOPMENT]

매스는 크게 네 부분으로 구성된다. 첫번째는 “창작동”으로 아트센터의 작가들이 작품을 만들고 방문자들이 체험할 수 있는 곳이다. 중앙의 거대한 보이드는 사람들에게 공유되는 경험을 제공한다. 두번째는 ‘전시동’으로 기둥이 없는 무주공간에서 작가들은 작품을 어디에나 전시할 수 있다. 세번째는 ‘지원동’으로 홍티마을 사람들이 낙동강 하구의 먹거리 등을 활용하여 식당 등을 지원한다. 이곳의 외벽은 완전히 오픈 되어 포구의 정취를 느끼며 식사를 즐길 수 있다. 네번째는 ‘아카이빙 공간’으로 ‘창작/전시/지원동’과는 다르게 아미산에서부터 공단까지 완만한 등고를 따라 신축되는 곳이다. 아카이빙동의 상부공간은 홍티마을과 무지개공단 사이의 연속된 흐름을 형성하고 그 하부공간은 상부창을 활용하여 빛이 떨어지는 드라마틱한 효과를 준다.

[DESIGN STRATEGIES]

기존 공장의 리노베이션에 대한 디자인 전략이다. PEB 구조의 공장을 리노베이션 했기 때문에 지붕을 지지하는 구조를 고려할 필요가 없었고 무주공간의 유연한 공간분할이 가능하다. 따라서 전시, 창작 프로그램에 적합한 대공간을 형성하기에 유리했다. 기존 철골구조체 안에 철근콘크리트 구조체가 형성되는데 이는 입면의 화단을 매개로 긴밀하게 결합되며 상부의 투명유리창과 반투명유리창을 통해 채광과 환기를 조절한다.

[CONCLUSION]

이번 프로젝트를 진행하면서 단절된 관계에서 연결의 실마리를 찾고 ‘하이퍼 로컬’을 형성하면 상생할 수 있는 관계가 될 수 있음을 증명하고자 하였다. 무지개 공단과 아미산을 연결해주는 매개체로서의 “Connecting Gate”가 사회의 갈등을 해소할 수 있는 하이퍼 로컬의 좋은 선례가 되기를 바란다.

|

| 지도교수 |

이채린 교수님

|

| 지도교수 작품평 |

‘Connecting Gate-자연과 공단을 연결하는 포문’의 제목에서 보여지듯이 이 작품은 바다를 삶의 터전으로 살아온 한 마을이 매립지로 인해 단절된 관계를 다시 연결함과 동시에 다양한 시대의 시간과 변화를 이어가는 방법에 대한 제안이다.

학생은 부산의 서쪽 낙동강 삼각주와 만나는 곳에서 1960년대 이전부터 어업을 이어오던 홍티마을, 1980년대 급속한 산업화와 함께 삶의 터전을 매립하면서 형성된 산업단지, 2000년대 산업단지의 구조변화와 재생의 목적으로 조성된 홍티예술촌까지 각 각의 다른 시간대와 그 시대의 요구에 의해 변형 되어온 대지의 형상에서 각 시간을 이어나아갈 잠재성을 찾고있다.

공단에 남아있는 포구의 흔적을 연장하고, 단절된 지형을 건축으로서 잇고 기계를 만들던 대공간을 전시공간으로 전환시킨 후 홍티예술촌에서 만들어지는 변화의 잠재성을 채워 넣는 그의 제안은 인구감소와 산업구조의 변화로 당면한 지역에서 새로운 구조를 형성하기 보다 기존의 혼재된 요소들의 잠재성을 찾아나가는 방식으로 ‘hyper local’에 대한 해석을 보여주고 있다.

|