| 설계개요 |

기둥은 보를 받히기 위해 존재했고, 보는 지붕을 받히기 위해 존재했으며, 기초는 그들의 무게를 땅으로 전달해주기 위해 존재해왔다.

보편적으로 ‘건축물’로 여겨지는 것들을 인지하기 위해 필요한 요소들(기둥, 보, 지붕, etc)은 그 자체로서는 의미가 없다. 그것들이 특별해지는 순간은 끊임없이 땅으로 쓰러트리는 중력이라는 힘을 만나는 순간이다. 그제야 그것들은 서로가 필수 불가결하며 스스로가 왜 존재하는지를 깨닫는다. 지구적인 힘 아래에서 보잘 것 없던 선과 면의 부재들은 비어진 공간을 만들어 내겠다는 공동의 목표를 향해 협력하고, 힘겹게 서로를 꽉 움켜잡는다. 필요에 따라 그것들은 서로를 적절히 밀고, 당기고, 잡고, 놓아주기도 하며 하나의 전체로서 중력을 이겨내고, 마침내 땅 위에 선다.

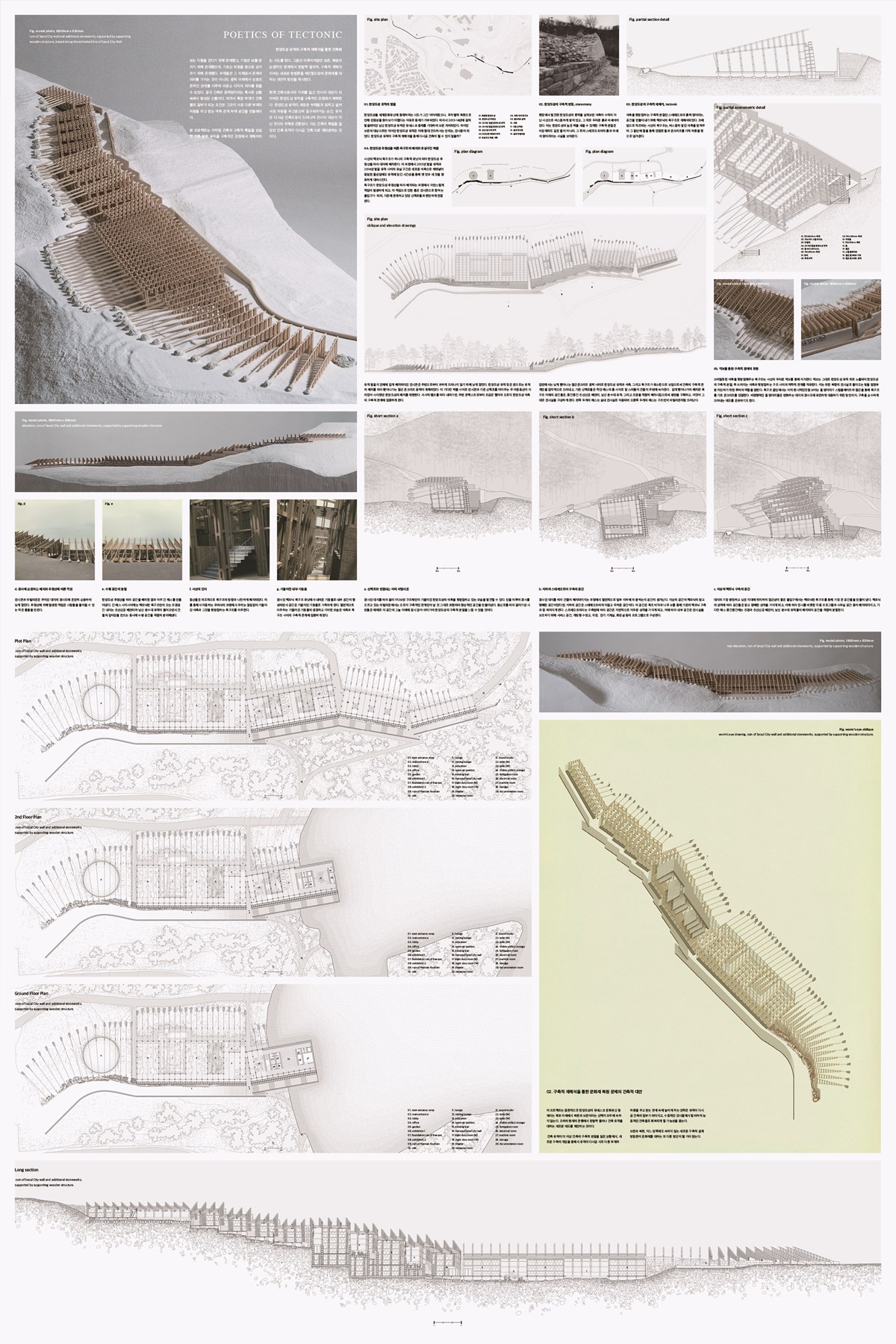

나에게 지난한 5년의 설계과정은 건축의 ‘구축’을 탐구하는 여정이었다. 건축을 이루는 부재들이 서로 힘을 주고받으며 서 있는 모습은 마치 서로 다른 자아를 가진 생명체들이 접합부에서 물리적인 대화를 이루는 것처럼 보였고, 이것이 어쩌면 건축의 가장 순수한 본질 중 하나라는 믿음을 갖게 해주었다. 그렇기에 <Poetics of Tectonic>은 중력을 통한 건축 부재 간 접합부의 표현성, 즉 ‘구축의 시적 표현’을 다루는 것에서 설계를 시작한다. 이는 구축에 기반을 둔 bottom-up 건축 설계 방법론에 대한 실험이기도 하다.

이를 위해 2013~2014년 발굴조사를 통해 드러난 한양도성 유적에 주목한다. 유네스코 등재를 목표로 보존의 대상으로만 여겨지던 유적은 전시물에서 탈피하여 건축물을 이루는 요소로서 새롭게 개입하는 부재들과 결구된다. 하중을 주고받는 관계 속으로 조정되면서 남겨져 있던 한양도성 유적은 다시금 건축으로서의 지위를 되찾는다. 그렇게 한양도성 추정선을 따라 길게 뻗어나가는 구축물이 대지에 안착하며 주변의 길들과 원만히 연결되고 땅에 낮게 깔려 주변에 녹아든다 배치와 높이에서 컨텍스트를 고려하는 한편, 내부에서는 도성의 구축적 특질을 재해석한 구조적 대화가 시적으로 표현되며, 이는 마치 Mies의 “Architecture is a language. When you are very good, you can be a poet”이라는 문장을 떠올리게 한다.

|

| 작품설명 |

2013년과 2014년, 두 해에 걸쳐 이루어진 남산 발굴조사에서 한양도성 유적(1396), 조선신궁 배전터(1925), 남산 분수대(1969)등이 드러났다. 당시 발굴된 한양도성 유적을 대하는 태도는 전적으로 유네스코 세계문화유산 운용지침에 의존하는 경향을 보였고, 발굴된 유적은 그대로 보존하기로 결정되었다. 이는 한창 유실되었던 한양도성 유적지를 복구해오던 것이 구체적인 도면에 근거한 복원이 아니라는 점에서 도성의 ‘진정성’을 인정하기 어렵다는 이유로 2017년 세계문화유산 등재에 실패했던 것이 큰 영향을 미친 것으로 보인다. 그 이후로 한양도성 유적의 진정성을 지키기 위해 발굴된 유적에 대해서는 복원이나 개입이 일어나기 보다는 보존 처리가 진행되어왔다.

그러나, 보존의 대상으로서 전시물이 된 도성은 건드려서는 안 되고, 오로지 바라보아야만 하는 상황이 되었다. 어쩌면 오브제가 되어버린 한양도성 유적에 강한 제스처로 새로운 건축 요소들을 개입시키고, 그들 사이의 긴밀한 결구를 통해 하중의 흐름을 만들어내는 것은, 유적을 대하는 기존 관념에 대한 도전이자 도성이 오브제가 아닌 건축으로 회복되는 과정일 것이다. 건축에 둘러싸여 보호받고 관람되기 보다는 건축물의 일부로 편입되어 다른 전시품들을 수용하는 공간을 만들어냄으로써 전시의 대상에서 전시의 주최로의 전환이 일어나고, 한양도성은 주체성을 회복한다.

새롭게 개입할 건축 요소들은 철저히 기존 한양도성의 구축적 원리를 존중한다. 유적지 근처에서 발견되어지는 한양도성의 흔적들을 살펴보면, 수직이 아닌 사선으로 비스듬히 돌들이 쌓여져 있다. 쌓여진 돌들 뒤로는 두터운 흙벽과 파쇄석들이 실질적인 구조체가 되어 돌들을 받쳐주고 있다. 결국, 겉으로 보이는 가공된 석재들은 마치 마감재와도 같은 것이고, 흙벽과 파쇄석들이 실질적인 구조의 역할을 하는 것이다.

이 구조적 흙벽 덩어리는 텍토닉한 목구조로 치환되는 재해석 과정을 거친다. 이를 통해 비스듬히 쌓인 한양도성 유적을 받치고 있는 구조체는 프레임 구조로써 빈 공간을 만들어내고, 마치 역보와도 같이 구조를 위로 돌출시켜 구축을 강조하여 드러낸다. 목구조가 땅과 만나는 부분은 마치 날것과도 같은 비정형의 주춧돌과 철을 매개로 연결됨으로써, 불규칙적으로 변화하는 땅의 기울기에 유연하게 대응한다.

이러한 단면 설계를 하나의 유닛 삼아, 한양도성 추정선을 따라 총 4개의 분절된 매스가 점진적으로 크기를 줄여가며 배치된다. 낮은 곳에 배치된 두 개의 매스는 전시관으로 활용되고, 경사를 따라 높은 곳에 배치된 두 개의 매스는 파빌리온으로서 기존의 산책로와 이어진다. 추정선에 따른 배치 과정에서 생겨난 꺽임은 자연스럽게 틈들을 만드는데, 이 틈들은 주변의 길들로부터 연결되어지고, 인접한 출입구로 향한다. 이로써 주변의 모들 길들과 막히지 않고 연결되며 주변에 녹아드는 한편, 스스로의 존재감 역시 돌출된 역보로 표현한다.

주 출입은 길게 뻗어나가는 한양도성을 면한 긴 램프와 계단으로 이루어지는데, 이들은 양 옆의 두 개의 벽으로 둘러싸여 있다.

1. 한양도성 유적 2. 콘크리트 벽

이로써 대비되어지는 물성과 구법으로 유적의 석축술을 강조하는 한편, 전시관으로 들어서는 여정에서는 주변을 차단하고 오로지 열린 하늘과 벽의 구축을 느끼게 한다.

건축물 내부로 진입하여 경험할 수 있는 공간은 크게 지상에 노출된 밝고 명쾌한 텍토닉에 의한 공간과 땅에 파묻혀 어둡고 막힌 스테레오토미의 공간으로 구분되는데, 구축법에 따른 상이한 성격의 공간들에는 각각의 성격에 맞추어 프로그램을 지정한다. 텍토닉한 공간의 경우, 차양을 겸하는 역보 아래로 전시실과 카페, 사무실, 쉼터, 교육실 등을 지정하고, 각각의 공간들은 매스 중간중간에 조선신궁 배전터, 남산 분수대 유적, 조경시설들을 끼워 넣어 명확하게 분리시켜 준다. 스테레오토미의 공간에는 이러한 공간들을 보조하기 위한 서비스 시설, 극장, 창고, 기계, 전기실 등이 배치되면서 전시관 원활한 운영을 돕는다.

최종적으로 한양도성 유적의 돌, 새롭게 가공된 돌, 목재, 철, 콘크리트 등은 서로의 필요에 따라 적절히 맞물림으로써 쓰러지려는 한양도성 유적의 돌을 받쳐내는 역학적 관계가 표현적으로, 시적으로 드러난다. 그리고 이것이 발굴지 전체에 적용되는 과정에서는 스케일과 배치의 조정을 통해 주변 도로와의 원활한 호흡으로 연결되며 땅에 안착하고, 이곳의 특수한 장소성을 포착한다.

|