| 작품설명 |

광양시는 자연을 기능적으로 활용하는 산업 시설과 경관적으로 감상하는 관광시설이 두드러진 도시이다. 이 두 가지의 시설은 서로 맞닿아 위치하여 오묘하게 어우러지면서도 각 시설 간의 연결성이 단절된 듯이 존재한다. 이와 같은 광양시만의 독특한 정체성에 주목해본다면, 과연 자연의 기능과 경관적 면모는 어떻게 건축적으로 결합할 수 있을까?

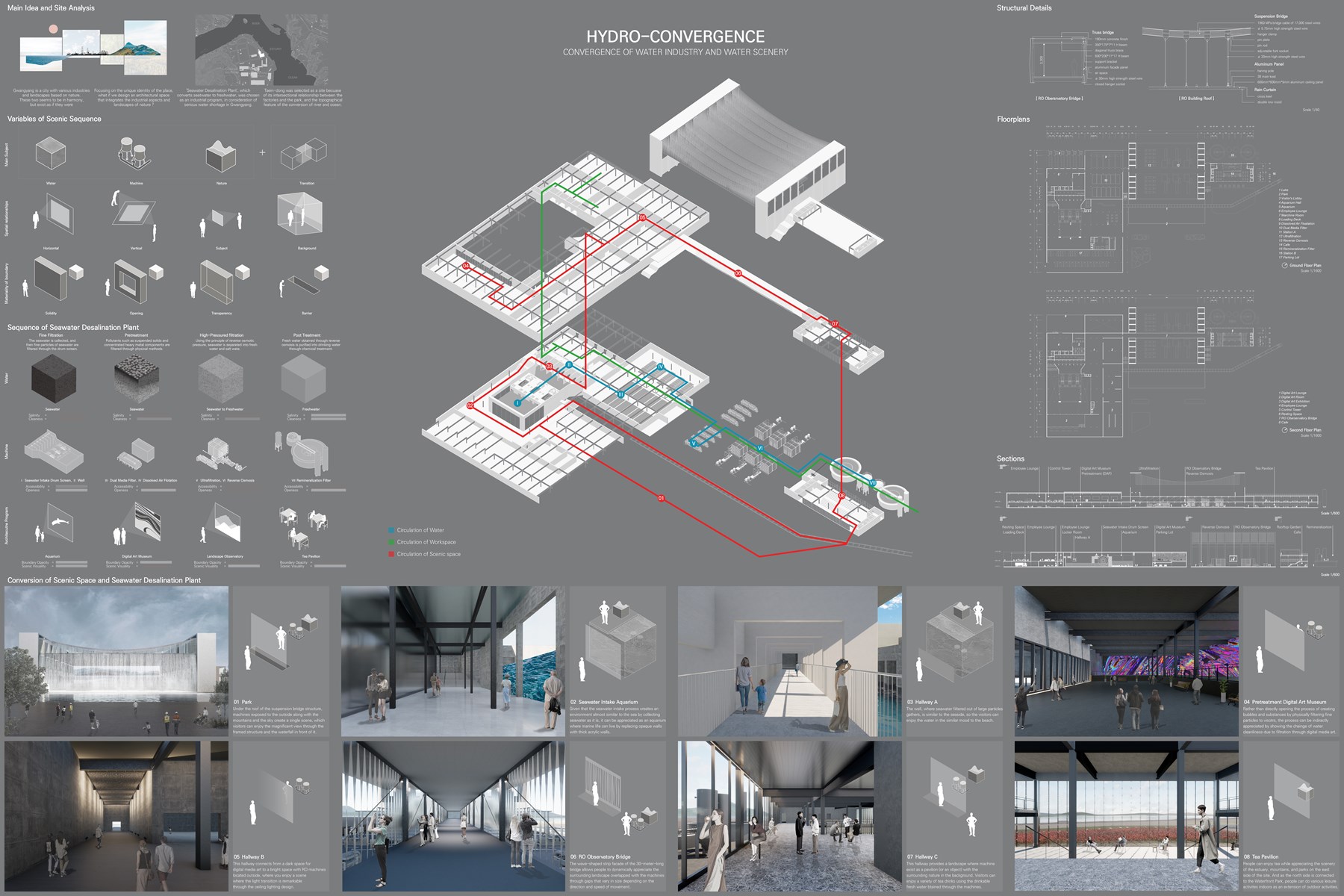

먼저, 기능과 경관의 공간을 프로그램과 이동 동선의 측면에서 복합적으로 작용할 수 있도록 공장의 종류를 결정하였다. 모든 공장은 각 공장에 따라 필요로 하는 공간의 규격이나 설비가 정해져 있기 때문이다. 광양시는 최근에 심각한 물 부족 현상을 겪었었고, 기후변화로 인해 장기적으로도 주목할 부분이라고 보았기 때문에 공장의 종류로는 해수를 담수로 바꾸는 ‘해수담수화 시설’을 택하였다. 이에 따라 본 프로젝트는 광양시의 해수를 담수로 생산하면서도 다채로운 수경관을 만끽할 수 있는 공간을 발견하고 설계하여 제안하는 것을 목표로 하였다.

본 프로젝트는 태인동 광양국가산업단지 명당 3지구에 위치한다. 설계 대지로는 (i)공장을 건축할 수 있고, (ii)해수에 근접하며, (iii) 다양한 자연환경으로 둘러싸이고, (iv)공원 등의 문화공간과 연계된 곳을 모색하였다. 총 4개의 조건을 모두 만족시키는 태인동 광양국가산업단지 명당 3지구는 기존에 밀집되어 있던 공장들과 낭만이 가득한 배알도 수변공원을 연결하는 중앙 지점으로, 산업시설(기능)과 문화시설(경관) 오묘하게 교차하는 위치이다. 특히, 대지의 서쪽은 물길과 접하는데, 이는 섬진강의 담수와 광양만의 해수가 교차하는 하구(河口)이다. 해수담수화의 핵심적인 기능이 담수와 해수가 변환되는 지형적 특징과 맞물리게 함으로써 본 프로젝트가 보다 독특한 장소성을 지닐 수 있도록 하였다.

작업자를 위한 해수담수화 시설과 방문객 및 관광객을 위한 경관시설을 공간적으로 결합하기 위해 각 시설을 유형적으로 분석하였다. 공장과의 결합을 고려한 경관 시설은 크게 3개의 카테고리, 각각 4개의 유형으로 나누어 볼 수 있다.

(Scene Variable 1) 경관적인 대상 요소 4개 = 물, 기계, 대지(주변환경), 복도

(Scene Variable 2) 감상자와 경관 대상과의 위치적 관계 4개 = 수평, 수직, 오브제, 배경

(Scene Variable 3) 감상자와 경관 대상이 연결되는 경계부 4개 = 불투명, 투명/반투명, 개구부/틈, 장애물

해수담수화 시설은 크게 4개의 과정으로 정리할 수 있다. 각 과정에 따라 다른 물의 염도 및 청정도, 사용되는 기계의 접근성 및 개방성을 고려하여 해당 과정에 적절한 건축적 유형, 곧 건축적 프로그램을 도출할 수 있다.

(Step 1: Fine filtration) 해수 집수, 드럼 스크린 → 아쿠아리움

(Step 2: Pretreatment) 다중여재여과(DMF), 용존공기부상법(DAF) → 디지털 아트 뮤지엄

(Step 3: High-pressured filtration) 중공사막(UF), 역삼투 → 전망대

(Step 4: Post treatment) 미네랄 주입 장치 → 카페

건물은 총 3개의 동으로, 전망대의 위치적 특징을 고려하여 과정1과 과정2를 하나의 동으로 결합하였으며, 3개의 건물은 공정 순서에 따라 한 붓 그리기 방식으로 배치하였다. 하나로 연결된 건물은 앞서 도출한 경관 시설과 해수담수화 시설의 유형을 조합하여 4개의 경관 공간과 4개의 연결 공간, 총 8개의 공간으로 구성된다.

‘물’을 중심으로 작동하는 해수담수화-경관 복합시설의 공간 8개는 다음과 같다.

(Space 1: Park) 현수교 구조를 활용한 구조체를 통해 외부로 노출된 기계들이 산과 하늘과 더불어 하나의 배경으로 담기며 액자형 구조체와 그 앞으로 마치 폭포를 통해 하나의 웅장한 경관을 감상할 수 있다.

(Space 2: Seawater Intake Aquarium) 집수의 공정이 바닷물이 거의 그대로 집수하여 바다와 거의 유사한 환경을 조성한다는 점에서, 불투명한 벽체를 두꺼운 아크릴 벽으로 교체하여 해양생물이 살아갈 수 있는 아쿠아리움으로써 감상할 수 있다.

(Space 3: Hallway A) 큰 입자들이 여과된 바닷물이 모이는 공정 공간으로써 해변가와 유사하는 점을 활용하여, 해변가의 테라스와 같은 분위기에서 물을 감상할 수 있다.

(Space 4: Pretreatment, Digital Art Museum) 미세 입자들을 물리적으로 여과하여 거품들과 부유물질들이 떠오르는 공정으로써 직접적인 감상을 대신하여, 여과로 인해 변화하는 물의 청정도를 수치화하여 디지털 미디어 아트로 간접적인 감상을 할 수 있다.

(Space 5: Hallway B) 디지털 미디어 아트를 위한 어두운 공간에서 역삼투압 기계가 위치한 야외로 연결되는 공간으로, 천장 조명 디자인을 통해 빛의 전환이 두드러지는 장면을 감상할 수 있다.

(Space 6: RO Observatory Bridge) 30m 정도의 긴 길이의 복도 공간에서 이동방향과 이동속도에 따라 물결치는 띠형 외피 틈 사이로 반복되는 기계들과 거대한 자연이 병합되어 보이는 주변 경관을 역동적으로 감상할 수 있다.

(Space 7: Hallway C) 주변 자연을 배경으로 기계가 파빌리온 혹은 오브제로써 존재하는 경관을 감상할 수 있으며, 해당 기계를 통해 최종적으로 얻은 식수를 사용하여 다양한 티 음료를 음미할 수 있다.

(Space 8: Tea Pavilion) 사이트 동쪽의 하구와 산, 공원이 어우러지는 자연경관을 만끽하며 티를 음미하고, 사이트 북쪽의 배알도 수변공원과 연결되어 있어, 실내에서도 다양한 여가 활동을 할 수 있다.

|

| 지도교수 작품평 |

후기 구조주의 사회를 거친 지금에도, 우리는 여전히 건축을 시설별로 사고하고 짓는다. 시대적 맥락에 따라 건축물의 용도와 기능 변화는 늘 있어왔으며, 건축 유형의 가변성과 지속가능성의 문제는 더 이상 새로운 것은 아니다. 하지만, 건축의 시설별 유형은 정말 보편타당한 사회의 시스템이며 건축을 객관적이고 합리적으로 바라볼 수 있는 프레임일까? 이 작품은 산업시설과 관광시설이라는 이항대립적 분류법에서 벗어나, 디자인 방법론적인 측면에서 2개의 서로 다른 성격의 공간을 하나의 건축으로 통합하는 새로운 변증법적 대안을 제시한다. 산업시설과 자연경관이 대립하는 듯 보이는 광양시의 경관적 한계를 건축적 기회로 정의하고, 그에 적합한 프로그램과 건축요소의 설정으로 이어지는 개념적 전개과정이 신선하다. 또한, 건축적 주제에 대한 관념적 사고에 머무르지 않고, 실질적이고 구체적인 환경에 대한 디자인적 해법을 제시했다. 무엇보다, 해수담수화 시설이라는, 학부생으로서 접근하기 어려운 전문 시설에 대한 심도 있는 리서치를 기반으로, 각 공정에 배치된 시설들의 실제 기능과 경관 요소로서의 활용 가능성에 대해 집요하게 연구하여 완성도 있는 작품으로 발전시킨 점은 높이 평가할 만하다.

|